登録販売者とは 薬剤師に次ぐ、医薬品販売のプロ

▼ 目次

登録販売者とは?

薬事法の改正で誕生したニーズ拡大の注目資格

登録販売者とは、2009年6月の薬事法改正によって誕生した、一般用医薬品の販売を行うための公的資格です。

それまで、医薬品の販売ができるのは薬剤師と薬種商という資格を持った人に限られていましたが、この法改正によって薬種商は廃止され「登録販売者資格」が新設。薬剤師に次ぐ「医薬品販売のプロ」として注目を集めています。

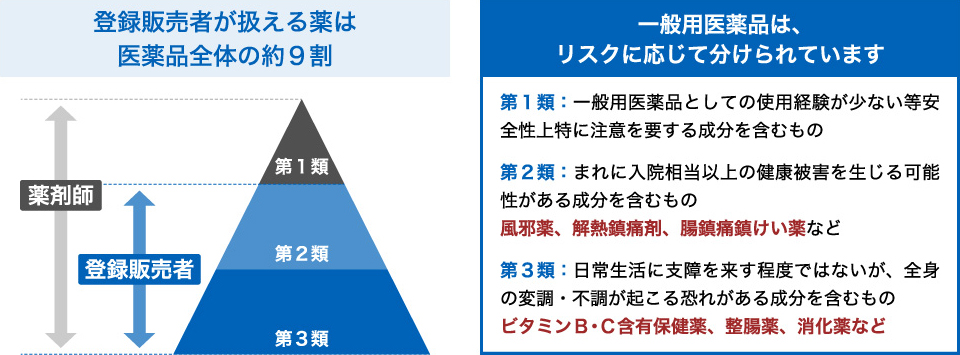

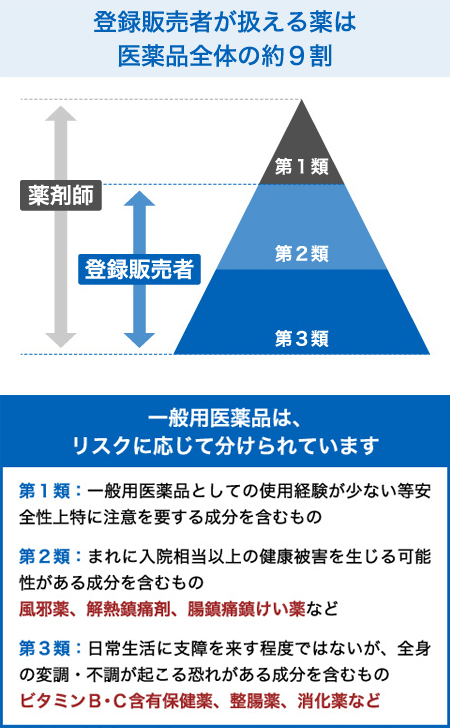

また、一般用医薬品は副作用などが発生するリスクに応じて第1類、第2類、第3類の3種類に分けられています。登録販売者が販売できる一般用医薬品は第2類、第3類に限られますが、それらの医薬品は全体の90%以上を占めています。

この薬事法改正の背景には、医療費を削減のために国が推進する「セルフメディケーション(自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること)」という考え方があります。

セルフメディケーションの実現には、消費者にとって医薬品が身近なものでなければなりませんが、ドラッグストアや薬局では「薬剤師不足」が事業拡大のネックとなっていました。

この問題をうけて制定されたのが「登録販売者資格」です。この制度により、薬剤師のほかにも登録販売者が医薬品販売に携わることができるようになりました。

その結果、近年ではコンビニやスーパー、ホームセンターなどのさまざまな小売店舗でも一般用医薬品の販売ができるようになり、消費者がセルフメディケーションを積極的に実践できる環境が整いました。

登録販売者は国家資格か?

文部科学省が発行する「国の資格制度一覧」には、厚生労働省所管の資格として「登録販売者」が記載されている一方、厚生労働省の資料には国家資格としての「登録販売者」の記載がありません。そこで、三幸医療カレッジでは「登録販売者は国家資格ではないが、国に認められ都道府県ごとに登録される公的資格」としてご紹介しています。

登録販売者の仕事内容とは?

登録販売者の仕事でまず頭に浮かぶのは、薬を買いに来たお客様への接客。「薬剤師に次ぐ医薬品販売のプロ」として、十人十色のニーズを持つお客様に的確なアドバイスをするのは登録販売者の大切な仕事です。また、「在庫の管理」「品出し」「売り場作り」などお客様に満足度の高いお買い物をしてもらうためのさまざまな準備に時間を費やすことが多いかもしれません。

さらに、「正社員→店長→エリアマネージャー」というようにキャリアアップすることで、スタッフの配置や売り上げの管理、売れ筋商品の分析などより責任のあるお仕事を任せられるようになります。

これらのことから、登録販売者には「健康的な生活に関心が高い」「相手の話を誠実に聞くことができる」「日々の勉強を継続することができる」「相手を思いやった提案ができる」といった資質を持った人が向いているといえます。

登録販売者として働く際の給与は?

ここでは、登録販売者の給与等について働き方別にまとめました。表中の金額には、月によって変動する「残業代」などは含んでいません。

アルバイトやパートとして働く場合

地域よって多少の違いはありますが、有資格者の時給は1,000円程度が相場です。その他に資格手当がつく職場もあり、その場合は時給にプラス200円程度が加算されます。

正社員として働く場合

月収20万円台前半が相場です。その他に平均1万円程度の資格手当がつく場合が多く見られます。また、店長クラスに昇進すれば、月収30万程度の収入が見込めます。これらは、残業代を含まない収入の目安ですから、実際に支払われる賃金はこれより多くなる可能性があります。

| 平均的な収入の目安 | |

|---|---|

| パート・アルバイト | 平均時給:900~1,100円 |

| 正社員 | 平均月収:20万~25万円 |

| 平均年収:280万~350万円 | |

| 店長クラス | 平均月収:28万~33万円 |

| 平均年収:400万~450万円 |

※年収はボーナスを月給の2ヶ月分として試算

登録販売者の資格が生かせる就職先

昨今、登録販売者の活躍できる場が増えてきています。ここでは、登録販売者の資格を活かせる職場の特徴や仕事内容についてご紹介します。

ドラッグストア

最も多くの登録販売者が勤務しているドラッグストア。仕事の成果や勤務状況によって、店舗管理者・エリアマネージャーなどキャリアアップの道が開かれているのが特徴です。求人数が多く、就職先を見つけやすいというメリットもあります。お客様の体調を伺ってお薬選びのアドバイスをするといった登録販売者としての仕事以外にも、レジ打ちや品出し・陳列、在庫管理なども行います。

コンビニ・スーパー・ホームセンター・家電量販店

ドラッグストア以外の小売店でも、一般用医薬品を扱う店舗が増えています。ドラッグストアと比べて販売面積が狭いため、商品の陳列やディスプレイ、在庫管理などの業務を総合的に手掛けることができるといったやりがいがあります。特にコンビニエンスストアでは登録販売者の獲得に苦戦していることもあり、店舗によってはドラッグストアの相場よりも高い時給で働くことが可能です。

調剤薬局

調剤薬局は病院で出された処方箋を受付して薬をお渡しする機関です。昨今では一般用医薬品のコーナーが設けられるようになり、主に調剤薬局事務スタッフがその対応にあたっています。調剤薬局事務の主な仕事は、受付・会計・薬剤師の補助・レセプト作成です。登録販売者として患者さまに接する機会が少ない一方で、薬のプロである薬剤師から直接指導を受けられるため、実務経験を積むには最適の職場といえるでしょう。

登録販売者資格がおすすめな人は?

ドラッグストアや薬局に勤務している方

- まかされる仕事の幅が広がってやりがいアップ

- 資格手当や時給アップで収入増に期待

- 店長などへキャリアアップも

登録販売者は、薬剤師につぐ薬のアドバイザーです。お客様の症状や悩みをうかがいながら、一人ひとりに合った医薬品を自信をもっておすすめできるようになり、まかされる仕事の幅がぐっとひろがります。また、登録販売者に資格手当をもうけていたり、時給をたかく設定しているところも少なくありません。待遇面でも今より良い条件ではたらける可能性があります。さらに、実務経験を積むことで、店長などへキャリアアップをめざすこともできます

転・就職に有利な資格を取りたい方

- 全国どこでも就職先がある

- 資格を取得し登録すれば、一生モノの資格に

- 年齢をきにせず働ける

登録販売者は、試験に合格し登録すれば、一生涯の資格になります。ドラッグストアや薬局なら、ご自宅の近くでも職場をさがしやすく、家事や育児と両立してはたらきたいという主婦の皆さんからも人気の資格です。また、お客様からの信頼をえられるよう薬のアドバイザーとして経験を重ねれば、年齢をきにせずにやりがいをもって仕事を続けることができます。

登録販売者になるには?

都道府県が実施する試験に合格する必要があります。

登録販売者になるには、都道府県が実施する試験に合格する必要があります。

この試験は国家試験ではないため、あらかじめ厚生労働省が発表している「試験問題作成に関する手引き」にそって、各都道府県が独自に問題を作成し、それぞれの日程で試験を実施しています。

次に、有資格者としてお仕事を始める際には、勤務地のある都道府県知事の登録をうけること(販売従事登録)が必要です。登録後は、登録をうけた都道府県に関わらず、全国のドラッグストアや薬局で活躍することができ、あなたのキャリアを支える一生の資格となります。

試験情報の詳細

| 資格の 正式名称 |

医薬品登録販売者 | |

|---|---|---|

| 資格の区分 | 公的資格 | |

| 実施団体 | 都道府県 | |

| 受験資格 | 不問 学歴・実務経験問わず誰でも受験が可能 |

|

| 合格率 | 30~60%程度 | |

| 試験方法 | 筆記試験(マークシート方式) | |

| 試験項目 出題数 (試験時間) |

第1章 医薬品に共通する特性と基本的な知識 :20問(40分) 第2章 人体の働きと医薬品 :20問(40分) 第3章 主な医薬品とその作用 :40問(80分) 第4章 薬事関連法規・制度 :20問(40分) 第5章 医薬品の適正使用・安全対策 :20問(40分) |

|

| 合格基準 | 各章で35%~40%以上(都道府県によって異なる)、全体で70%以上の正答率が目安 | |

| 試験日 (2023年度) |

北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県 | 8月30日(水) |

| 茨城県,栃木県,群馬県,新潟県,山梨県,長野県 | 8月29日(火) | |

| 埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県 | 9月10日(日) | |

| 愛知県,静岡県,石川県,岐阜県,三重県,富山県 | 9月6日(水) | |

| 大阪府,滋賀県,京都府,兵庫県,和歌山県.福井県 ,徳島県 | 8月27日(日) | |

| 奈良県 | 9月24日(日) | |

| 鳥取県,岡山県,広島県,山口県,香川県,愛媛県,高知県 | 10月17日(火) | |

| 福岡県,佐賀県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県 | 12月10日(日) | |

| 各エリア 試験情報 |

北海道の試験情報ページ(北海道保健福祉部地域医療推進局医務薬務課) | |

| 東京都の試験情報ページ(東京都福祉保健局健康安全部薬務課 ) | ||

| 関西広域連合の試験情報ページ(関西広域連合 登録販売者試験担当) | ||

| 広島県の試験情報ページ(広島県健康福祉局薬務課) | ||

| 福岡県の試験情報ページ(福岡県薬務課) | ||

登録販売者試験の受験申し込みから合格まで

STEP1

受験申請書の⼊⼿と提出

受験申請書の⼊⼿・提出⽅法を受験希望の都道府県 HP で確認します。願書の配布時期や提出期間は都道府県によってことなります。全国試験情報ページを参考にしてください。

※オンラインでの受験申請が可能なエリアもあります。

受験申請に必要な書類

・受験申請書 ・写真 ・その他都道府県が必要と認める書類

STEP2

受験票を受け取る

願書提出または WEB 申請後に受験票が送られてきます。

STEP3

試験を受ける

受験票を持参して指定の会場で受験します。

STEP4

合格発表

合格発表は試験⽇から約 1 か⽉後です。各都道府県の HP で確認することができ、合格者には合格書が送られます。

STEP5

登録証の交付

登録販売者試験に合格しても、すぐに「登録販売者」になれるわけではありません。合格後、都道府県に販売従事登録の申請をおこない、販売従事登録証の交付をうけ、晴れて登録販売者になることができます。

登録販売者の過去問

三幸医療カレッジのホームページでは、全国10ブロックの過去問題を以下のような解答・解説付きで掲載しています。無料でご利用いただけますので、登録販売者の受験対策にぜひご活用ください。

令和4年度 東京都試験 より

| a | 一般用医薬品は、効能効果、用法用量、副作用等の情報を購入者等に適切に伝達するため、添付文書や製品表示に必要な情報が記載されている。 |

|---|---|

| b | 医薬品は、人の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人の身体の構造や機能に影響を及ぼすことを目的とする生命関連製品である。 |

| c | 一般用医薬品は、一般の生活者が自ら選択し、使用するものであり、添付文書を見れば、効能効果や副作用等について誤解や認識不足を生じることはない。 |

| d | 検査薬の検査結果については、正しい解釈や判断がなされなくても、適切な治療を受ける機会を失うおそれはない。 |

- 1(a、b)

- 2(a、c)

- 3(a、d)

- 4(b、c)

- 5(c、d)

【正解1】

a○

b○

c×

一般用医薬品は、一般の生活者が自ら選択し、使用するもの「だが、一般の生活者においては、添付文書や製品表示に記載された内容を見ただけでは、効能効果や副作用等について誤解や認識不足を生じることもある」。

d×

検査薬は「検査結果について正しい解釈や判断がなされなければ、医療機関を受診して適切な治療を受ける機会を失うおそれがあるなど、人の健康に影響を与えるものもある」。

登録販売者の資格をとるなら、

実績の「三幸医療カレッジ」

登録販売者の関連記事はこちら

登録販売者の受験対策は「合格実績」で選ぶのが王道。三幸医療カレッジの合格率は、全国平均の2倍!(※)登録販売者試験を知り尽くしたオリジナル教材とベテラン講師の熱血授業が、毎年多くの受講生を合格へと導いています。「一人で勉強するのが不安」という方には通学コース、「自分のペースで勉強したい」という方には通信コースがおすすめ。どちらも80%以上の合格率(※)をマーク!さらに、受験対策の総仕上げとなる「模擬試験」や「直前対策セミナー」など、未経験から確実に一発合格を目指すための必勝システムが整っています。

(※)令和1年度登録販売者試験合格実績

知りたい内容 |

関連記事 |

|---|---|

| 登録販売者の試験内容や合格基準について知りたい | 登録販売者の試験について> |

| 正規の登録販売者になるための実務経験について知りたい | 登録販売者の実務経験について> |

| 登録販売者試験の難易度や合格率について知りたい | 登録販売者の難易度や合格率> |

| 独学・通信・通学それぞれの勉強方法について知りたい | 登録販売者の勉強方法> |

| 登録販売者資格の就職に関するメリットが知りたい | 登録販売者資格取得のメリット> |

| 登録販売者と薬剤師の違いについて知りたい | 登録販売者と薬剤師の違い> |

| 登録販売者の収入について知りたい | 登録販売者の給与・年収について> |

| 現役登録販売者の話を聞きたい | 現役登録販売者の声> |

| 登録販売者は主婦に向いているか? | 主婦の再就職には登録販売者の資格がおすすめ!> |