登録販売者の勉強方法(独学・通信・通学の比較)

合格に必要なことは「途中であきらめないこと」「合格基準に達すること」

途中で挫折しなければ、合格はそんなに難しくない

登録販売者試験の合格率は全国平均で毎年40%台。およそ2人に1人は合格しているわけですから、ぜひともこの半数の合格組に入りたいところです。ただし、これは実際に受験した人の話。勉強を始めたものの途中で挫折してしまう人がどのくらいいるか想像したことがありますか。

「勉強するつもりだったけど、やる気が自然消滅…」

「願書は出したけれど、結局は受験しなかった…」などなど

一度は登録販売者を目指したものの受験すらしなかった人が、受験者数の何倍もいるに違いありません。

そう!合格への第1関門は「途中挫折しないで試験を受けること」です

実は、試験当日会場にたどり着いていることが、資格試験に挑戦する最大の壁なのかもしれません。

登録販売者試験は、普段の生活では見慣れない「医薬品の成分名」が多く出題されることなどから、「私にできるかしら」と不安になる方がいらっしゃいますが、答えは「大丈夫!」です。自分のペースで勉強を続けることができれば誰でも合格できる試験です。

上記のことを踏まえてここでは、「自分に合った学習方法はなにか」「どのような勉強方法が合格への近道なのか」などを一緒に見つけていきましょう。

独学・通信・通学の比較

資格取得の勉強は途中挫折する人がとても多いことを念頭に、

最後まで続けられる勉強方法を選ぶ

登録販売者に限らず、資格試験に挑戦しようと思ったら、まずは「どのように受験勉強するのか」を決めなければなりません。その際の判断基準は「どこまで自主的に受験勉強に取り組めるか」にかかっています。

独学で勉強するなら、書店に行って参考書や問題集を探し、学習中の疑問点はネットで調べ、勉強のペース配分を自身で決めて実行する強い意志が必要です。

一方、資格取得スクールの通信講座や通学講座を利用すれば「まずこの教材で全体を把握して、次にこのサブ教材を使って要点をおさらいし…。」といった具合に合格までの道筋を示してもらえ、学習上の疑問点や勉強方法でつまずいた時には質問サービスを利用すればプロの講師からすぐに答えが返ってきます。ただし、スクールを利用した受験勉強の場合、もちろん独学よりも費用が掛かります。

つまり、途中で挫折することなく合格を勝ち取るためには、「どこまで自分自身で受験勉強を組み充てることができるか」と「どこまで費用を負担することができるか」のバランスを「学生時代の勉強への取り組み方」や「今の生活環境や捻出できる学習時間」といったご自身の状況に照らして、総合的に判断することが必要になってきます。

次に、「独学」「通信」「通学」の3つの学習方法について、そのメリット・デメリットや注意する点をまとめましたので、学習方法を選ぶ際の参考にしてください。

■独学での受験勉強

情報収集力があり勉強に慣れている人におすすめ

ネット上の経験談は、自分とは違う人の話として参考にする

独学で勉強することのメリットは、とにかく費用を抑えられるということ。ネットや書店で一般に販売されている登録販売者の教材は2,000円前後ですから、テキストと問題集など3~4冊購入したとしても1万円以下で収まります。教材を選ぶときは、書店で中身を確認しながら自分に合ったものを運ぶのがおすすめ。「学習のポイントが表などに完結にまとまっているほうが好き」という方、逆に「文章で説明がないと内容が理解できずに覚えられない」という方がいるなど、好みは様々です。

次に、独学最大のデメリットを挙げるなら、学習期間中に相談する相手がいないということです。

- テキストの内容が理解できないとき

- 練習問題の解答に納得がいかないとき

- 勉強に行き詰ったとき

その解決策を自ら調べ、ベストと信じる答えや方法を決定し続ける力がなければ、残念ながらこの時点で挫折の可能性が高くなります。

最後に、ネット上には「●ヶ月で登録販売者に合格!」といった体験談がたくさん載っていますが、その多くが資格取得の体験談を執筆するプロの方の広告用ブログです。参考になる意見がたくさん得られますが、「最後に勉強したのは何十年前だろう」「一人で勉強するのは苦手」といった方では、そんなに簡単にいくはずがありません。参考程度に目を通すのが賢明です。

独学での受験勉強まとめ

- メリット

- 学習の費用が抑えられる(1万円程度で十分)

自分の好きな時に勉強できる - デメリット

- 学習期間中の相談相手がいない(わからないが、即挫折に)

- 注意点

- ネットの体験談は参考程度に目を通す(一般人にはそんなに簡単でない)

- 参考ページ

- 合格者の声「書店で参考書を見たときのお手上げ感が、嘘のよう!」>

■通信講座での受験勉強

学習計画を立てて実行できる人におすすめ

複数のスクールから、自分に合った通信講座を選ぶのがポイント

通信講座のメリットは、基礎学習用から演習用、試験前の総仕上げなど複数の教材やカリキュラムがパッケージ化されているので、申し込めばすぐに勉強が始められるという手軽さです。また、学習中の疑問点や相談は質問サービスが利用できるのも安心です。登録販売者の受験対策を通信講座で取り扱うスクールはいくつかあるので、各スクールの資料を取り寄せるなどして比較検討してみるのがよいでしょう。

三幸医療カレッジの通信講座はこちら>

独学に比べれば安心材料の多い通信講座ですが、費用は3~4万円台が相場。それでもスクールの多くは、「教育育訓練給付制度」や「母子・父子家庭等自立試験給付金制度」といった国からの補助を受けられる制度が整っていいますから、ご自身が活用できる制度を上手に使えば独学と大差ない支出で済ませることも可能です。

最後に、どんなに素晴らしい教材とカリキュラム、サポート体制が整っていても、受験勉強が成功するかどうかはあなたのやる気次第。「今日は成分名を1つだけ覚える」「通勤電車の10分間だけ動画授業を聞き流す」など、毎日少しずつでも勉強を続けることが合格の秘訣です。

国の給付制度を上手に活用して費用を抑えよう

- ■一般教育訓練給付制度

- 社会人のスキルアップを支援するために厚生労働省が実施している制度です。労働者の雇用の安定と再就職の促進を図るため、厚生労働大臣の指定する講座を受講した方に対して、公共職業安定所が受講に要した費用を助成するものです。対象者には講座修了後に受講料の2割が支給されます。

- ▼医療カレッジで通信(eラーニング)コースを受講した場合

- 定価:35,200円(税込) 給付金額:7,040円(税込) 実質負担額:28,160円(税込)

- ■母子・父子家庭等自立支援給付金制度

- 母子家庭・父子家庭の自立を支援するため、仕事に役立つ技能や資格取得をサポートする制度です。各都道府県・市・福祉事務所設置町村が指定した「教育訓練給付制度対象講座」を受講した母子家庭の母または父子家庭の父に対して、地方公共団体が受講に要した費用を助成するものです。対象者には講座修了後に受講料の6割が支給されます。

- ▼医療カレッジで通信(eラーニング)コースを受講した場合

- 定価:35,200円(税込) 給付金額:21,120円(税込) 実質負担額:14,080円(税込)

通信講座での受験勉強まとめ

- メリット

- 申し込めばすぐに始められる

質問サービスが受けられる

自分の好きな時に勉強できる - デメリット

- 費用が掛かる(対象になる人は国の給付制度を活用しよう)

- 注意点

- 受験勉強が成功するかどうかはやる気次第(毎日少しずつでも勉強を続ける)

- 参考ページ

- 合格者の声「質問票をフル活用して、着実に力がつきました。」>

■通学講座での受験勉強

一人で勉強するのが不安な人におすすめ

同じ目標を持ったクラスメートの存在は、想像以上に大きい

通学講座のメリットは、決められた時間に教室へ行くことで必ず学習が進み登録販売者の出題範囲を一通り網羅できるということ。もちろん授業に参加しただけで合格はできませんが、どんな資格試験でも出題範囲の全体像を把握することなくして効率の良い受験勉強はかないませんし、これができない人の多くが途中挫折することになります。その証拠に「テキストの内容はほぼ理解したが、暗記ができなくて挫折した」という受講生はほとんどいません。これには、わからないところは休憩時間に講師に質問できるので疑問点をその都度解決しながら進めるということも大きく関係してきます。また、職場に登録販売者を目指す同僚がいるといった特殊な環境の方は別として、通学講座では同じ目標を持ったクラスメートができるというメリットも。三幸医療カレッジの通学コースに通う受講生たちは、苦手な項目を教えあったり、どこの都道府県で受験するかを相談したりと情報共有が盛んです。「大変なのは自分だけじゃない!」という連帯感が、途中挫折からの強いセーフティーネットになるのは間違いありません。

挫折率がほぼゼロに近くなる通学講座ですが、「日程や時間が合わない」「近くに教室がない」「費用が掛かりすぎる」といったデメリットも。それでもなるべく通学講座に近い環境で勉強したいという方には、通学講座と同じ授業を好きな時に好きな場所で受講できる「三幸医療カレッジの通信講座」がおすすめです。受講料を抑えながら、通学コースと同様の学習効果が得られます。

通学講座での受験勉強まとめ

- メリット

- 授業に参加すれば出題範囲が網羅できる

分からないことは、その場で講師に質問できる

クラスメートとの連帯感が途中挫折を防ぐ - デメリット

- 日程・時間・場所の制限と費用が掛かる(三幸医療カレッジの通信講座も検討)

- 注意点

- 授業に参加しただけでは合格できない(受講後の復習と演習が必須)

- 参考ページ

- 「合格者の声」で受験勉強のコツを知ろう!>

試験の特徴と対策

3つのポイントを知ってから、学習をスタートする

登録販売者試験には、以下に挙げる3つの特徴があります。その特徴を知ることで無駄な時間や労力を費やすことなく、実質的な勉強に集中することができます。

特徴1 難易度が大きく異なる5科目から出題

学習時間は難易度に合わせる

登録販売者試験は以下の5科目から合計120問出題されますが、科目によって難易度が大きく異なるという特徴があります。時間をかけるべき科目を後回しにすれば、試験日までに勉強が間に合わず受験放棄になりかねません。そのため受験勉強の序盤には、「どの科目にどのくらい時間をかけるべきか」について、しっかり計画を立てておくことが重要です。

| 試験科目 | 出題数 | 試験 時間 |

難易度※ | 学習時間 の割合 |

特徴・攻略法 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 第1章 | 医薬品に共通する特性と 基本的な知識 |

20問 | 40分 | 1 | 5% | ・一般的な知識で答えられる内容・受験勉強のウォーミングアップに最適 |

| 第2章 | 人体の働きと医薬品 | 20問 | 40分 | 4 | 30% | ・臓器をイメージしながら学ぶのが苦手克服のポイント・第3章との関連が強い |

| 第3章 | 主な医薬品とその作用 | 40問 | 80分 | 5 | 50% | ・成分名はよくでるものから!一度に全部覚えようとしない・理解してから暗記すると効率が良い・生薬・漢方は捨て問題にできない |

| 第4章 | 薬事関係法規・制度 | 20問 | 40分 | 3 | 10% | ・ひっかけ問題に注意・問題集を使って出題パターンをつかむ |

| 第5章 | 医薬品の適正使用・安全対策 | 20問 | 40分 | 2 | 5% | ・他の章との関連が多く復習になる・手引きの別表を覚えることがポイント |

| 合計 | 120問 | 240分 | 100% | |||

※弊社教務担当による5段階評価 1:易→5:難

つまり、一番時間をかけるべき科目は、出題数が他科目の2倍で、難易度が5段階で最も高い「5」に評価される第3章ということです。

この第3章では、「カタカナの成分名」や「漢字の読み方が難しい漢方薬」など、受験生を苦しめる暗記モノが多くなりますから、試験日から逆算して「暗記した名称が頭の中で整理されて、いつでも取り出せるようにしておく」ための学習時間を確保しておきましょう。

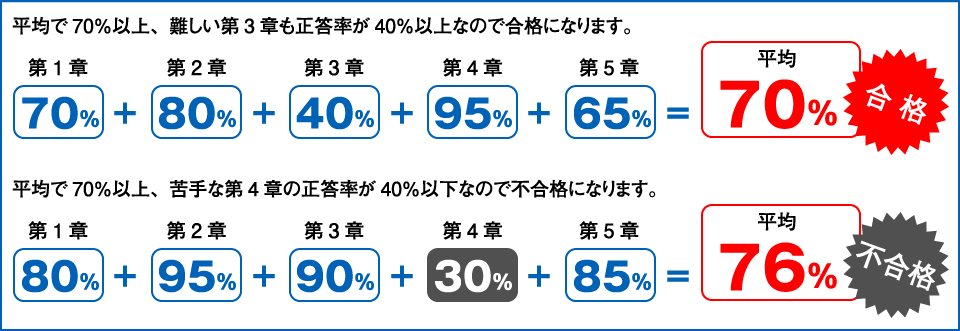

特徴2 合格基準と足切がある

7割の正答で合格!でも苦手科目は作らない

試験の合否は、試験問題120問中の7割、つまり84問正解なら合格です。「試験結果の上位●●名が合格」という選抜スタイルではないので、人と争って「1点でも多く点を取る」必要はありません。ですから、過去問や問題集で見たこともない「難問」が何問か出題されても気にする必要はありません。繰り返しますが、ライバルと争う必要はなく、7割とれば合格です。

また、試験形式がマークシートというのも嬉しいポイント。見るだけで気が滅入る「カタカナ成分名」だって「アズレンスルホン酸ナトリウム」は「アズレン」、「メチルメチオニンスルホニウムクロライド」は「メチルなんとかクロライド」程度の暗記で得点することができます。記述式ではないので一文字一文字間違えずに正確に暗記する必要はありません。

一方注意が必要なのは、科目ごとの足切り!都道府県によって異なりますが、3.5割または4割以下の科目が1つでもあると即不合格となってしまいます。失敗談によく出てくるのが第4章、得意な方と不得意な方が大きく分かれる科目で、法律問題を深読みしすぎて一向に点数が上がらないという泥沼に入り込む人がいるようです。

下の表を見れば、苦手科目を作ることの危険がよくわかります。

特徴3 手引きの改定がある

勉強はいつから始めるか

登録販売者試験は各都道府県(実際は地域ごとのブロック)が試験問題を作成・実施するため、難易度に差が出ないよう厚生労働省からガイドライン(試験問題作成の手引き)が発表されています。この手引きに改定が加えられることがあり、その場合は、試験前の3月30日に発表があります。平成30年には改定がありましたが、以降の改定はありませんでしたから毎年というわけではありません。

では、受験勉強は4月以降に改定の有無を確認してから始めた方がよいのでしょうか。通学講座や通信講座での学習を予定している方なら答えは「NO」。勉強はできる時からどんどん始めてください。改定といっても手引きの内容がすべて変わってしまうわけではありません。そもそも「人体の構造と働き」や「医薬品の成分名」が変わるものではありませんよね。変更や追加があるとすれば第4章の「薬事関係法規・制度」がメインになります。それでも、試験に出やすい重要な法規がそうそう変わってしまうことはないので、改定発表後にスクールから送られている改定点をまとめた追加教材でフォローすれば十分間に合います。

ちなみに改定のあった平成30年度、三幸医療カレッジでは「追加資料」のほかに「改定点を解説した動画授業」を受講生全員に配信しました。

ただし、独学の方にとっては不安が残りますよね…。厚生労働省のホームページには、最新案手引きのだけでなく、旧手引きに改定点が赤字で追記されたPDFも公表されます。ただ、実質試験対策とはまるで関係のない赤字も大量に記載されるので、「手持ちのテキストのどこが変わったのか」ご自身で見つけ出すのは至難の業。その場合は、改定後の6月上旬を目途に最新版教材を購入した方が無難かもしれません。

また、「早く勉強を始めると、覚えたことを忘れてしまう」という話を耳にしますが、それは間違いです。登録販売者のように出題範囲の広い試験では、理解の伴わない詰込み型の丸暗記は、よほど勉強に慣れていない限り誰にでもできる勉強法ではありません。ましてや、実務にも通じる知識を勉強するというのに、単なる暗記では試験が終わると同時に頭の中からきれいさっぱり消えてしいます。これでは本当にもったいない!

「理解してから覚える」が登録販売者受験対策の王道であり、その時間が将来登録販売者として店頭に立つときにきっと役に立つはずです。(資格取得のプロになりたい方は別ですが…)

- ■通信講座・通学講座を利用する場合

- 手引きの改定があってもスクールからわかりやすい追加教材が来る

→いつから始めてもOK(早く始めすぎるということはない!) - ■独学で勉強する場合

- 改定の有無を確認後、最新版の教材を購入するのが無難(6月以降)

登録販売者試験の学習スケジュール

ここでは、受験対策講座(eラーニングコース)を受講して、学習期間3ヶ月(12週間)で合格を目指すモデルスケジュールをご紹介します。

この3ヶ月間は、1週間に12時間(例:平日1時間×5日+休日3.5時間×2日)机に向かって勉強することを想定します。この間で、78コンテンツの動画授業を2回視聴し、過去問題や予想問題集に取り組み、合格ラインを超える解答力を身につけます。また、3ヶ月という最短期間で合格をつかむために、机に向かっていないすきま時間にも、できる限りeラーニングでの「○○しながら受講」を心がけてください。

学習の準備:まずは、eラーニングの「はじめに」を視聴し効率的な学習方法について理解します。

1〜2週目:eラーニング1回目(全体像をつかむ)

- 第1章「医薬品に共通する特性と基本的な知識」 5コンテンツ

- 第2章「人体の働きと医薬品」 16コンテンツ

2週間で約5.5時間分の授業を受講し、テキストのチェック問題と副教材の練習問題集を解きます。わからないところはテキストを見ながらでOK。こうすることで、授業の内容がクリアになって、記憶に残りやすくなります。

★ポイント

- 第1章は、ここで一通り勉強したら試験前の総仕上げの時まで放置しても大丈夫。

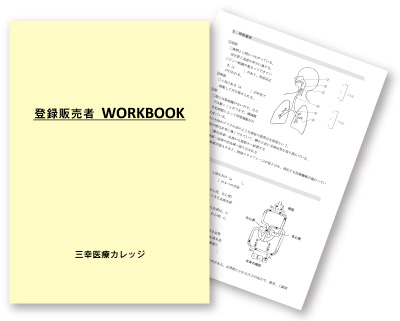

- 第2章の「人体の構造と働き」は、テキストやWORK BOOKにある臓器の図を参考に常に臓器の図をイメージしながら勉強すると知識の定着が速くなります。

- 「薬が働く仕組み」「症状からみた主な副作用」では、専門的で難しい用語も多く出てきますが、頻出ポイントさえしっかりと覚えておけば大丈夫です。

3~5週目:eラーニング1回目(全体像をつかむ)

- 第3章「主な医薬品とその作用」 36コンテンツ

3週間かけて約10.5時間分の授業を受講し、テキストのチェック問題と副教材の練習問題集を解きます。わからないところはテキストを見ながらでOK。こうすることで、授業の内容がクリアになって、記憶に残りやすくなります。

★ポイント

- 第3章は暗記する内容が非常に多い分野ですが、ここでは無理に暗記する必要はありません。どんな薬があって、テキストに出てくる成分名を覚えるのにどのくらいの時間がかかりそうだといった全体像をつかむようにします。

6~7週目:eラーニング1回目(全体像をつかむ)

- 第4章 薬事関係法規・制度 12コンテンツ

- 第5章 医薬品の適正使用・安全対策 8コンテンツ

2週間で約5時間分の授業を受講し、テキストのチェック問題と副教材の練習問題集を解きます。わからないところはテキストを見ながらでOK。こうすることで、授業の内容がクリアになって、記憶に残りやすくなります。

★ポイント

- 第4章は、法律の文章を理解していくため単調な学習になりがち。授業を聞きながら練習問題を解いて引っかけポイントを把握するといった勉強方法なら飽きずにすみます。

- 第5章は、第1章と同様にここで一通り勉強したら試験前の総仕上げの時まで放置しても大丈夫。

8~10週目:eラーニング2回目(理解&演習&暗記)

動画授業を最後まで見終えたら、次は科目ごとの内容を理解・確認するため、もう一度授業を受講しながらWORKBOOKの穴埋めをします。こうして、ある程度の範囲を復習したらその部分の問題(過去問や予想問題集)にチャレンジ。ここで重要なのは、問題をやりっぱなしにしないこと。間違えたところは必ず復習し、覚えられない単語は書き出しておきます。

また、学習時間の多くを第3章にかけることになりますが、その前に第3章を攻略するうえでのベースとなる第2章に取り組みます。第1章と第5章は最後に回しても大丈夫です。

★ポイント

- 学習する順番は①第2章⇒②第3章⇒③第4章⇒④第1章と第5章

- 気になること・覚えられないことは、WORKBOOKに書き加える

- 間違った問題は必ず、動画授業やテキスト・WORKBOOKで確認する

11~12週目:過去問・予想問題集を解きまくる

ここでは苦手項目を克服しながら、本試験同様に120問を4時間で解答する練習に取り掛かります。学習時間の配分も、週末に4時間かけて問題に取り組み平日は間違えたところの復習に充てるなどの工夫が必要です。

★ポイント

- どうしても間違えてしまうところは足踏みせずに「質問サービス」を利用する

- 1問2分で解答するスピード感を身につける

- 机に向かう12時間以外もすべての時間を「○○しながら学習」に充てる

- 時間に余裕があれば、「全国公開模擬試験」「直前対策セミナー」といった総仕上げコンテンツも活用する

勉強方法① 科目別攻略法

科目ごとの攻略法を知れば、間違いなく合格に近づく

試験を構成する5科目は、難易度だけでなく学習内容も全く異なります。そうなれば当然「有効な学習方法」も違ってきます。ここでは科目ごとの攻略法を知って受験でも実務でも役立つ知識を身につけていきましょう。

第1章 医薬品に共通する特性と基本的な知識

第1章では、「医薬品の基本的知識」が問われるため、大部分の問題が一般的な知識で答えられる範囲と言ってよいでしょう。「副作用」「セルフメディケーション」などの基本的なキーワードが多く登場し、医薬品について基礎から学習を始める方にも適した内容で、受験勉強のウォーミングアップとして最適です。ただし、出題範囲の後半にある「薬害の歴史」では少しだけ難易度が上るのでここは注意が必要です。

一通りテキストに目を通したら、(三幸医療カレッジの受講生は練習問題とWORKBOOKでの作業も終えたら、)試験前の総仕上げの時まで放置しても大丈夫です。十分満点を狙える分野ですから、確実に正解を獲得していきましょう。

第2章 人体の働きと医薬品

第2章では、「人体の構造」、「薬が働く仕組み」、「医薬品を使用した事で起こる主な副作用」について問われます。

「人体の構造」では、人の体の中にある臓器が普段どのように働き、私達の日常生活に関わっているのかを理解していきます。ここでは、各臓器をイメージしながら学ぶことが一番のポイント!文章だけではなく、テキストやワークブックにある臓器の図を使いながら学習することをお勧めしています。

また、「薬が働く仕組み」、「医薬品を使用した事で起こる主な副作用」では、専門的で難しい用語も多く出てきますが、頻出ポイントをしっかりと押さえれば確実に得点できる項目でもあります。

第3章 主な医薬品とその作用を

第3章では、市販薬に使われている「有効成分やその副作用」について、問われます。

薬の専門家である登録販売者にとって、日々の業務に最も関わる内容で、出題数も登録販売者試験の全120問中40問を占める重要な分野です。

「カタカナの成分名」や「漢字の読み方が難しい漢方薬」など、暗記すべき内容が多くなりますから、試験日から逆算して習得のための学習時間をしっかり確保しておきましょう。

また、一言に医薬品の成分といってもその範囲は膨大ですから、まずは良く出る成分を確実に覚えて得点源にすることが合格への近道になります。

時間的な余裕があれば、ドラッグストアなどに陳列されている商品を手に取り、その有効成分について確認することも記憶の定着に繋がる良い勉強方法になります。

一方、漢方薬については、効能効果をそのまま覚えるのではなく、キーワードを絞り効率良く学習するのがお勧めです。

例えば「麦門冬湯」は「体力中等度以下で、痰が切れにくく、ときに強く咳こみ、又は咽頭の乾燥感があるもののから咳、気管支炎、気管支喘息、咽頭炎、しわがれ声に適すとされますが、水様痰の多い人には不向きとされる」という内容を「咽頭の乾燥感、咳」のように覚えます。

「漢方は棄て問だ!」というご意見を聞くことがありますが、ここ数年で「漢方薬と生薬が絡む出題が急増しています。「棄て問」として切り捨てるのは危険!三幸医療カレッジの練習問題集には「漢方薬」がわかり、まとめるワークがついています。漢方を棄て問にしないための勉強時間を確保しておきましょう。

第4章 薬事関係法規・制度

第4章では、「医薬品に関連する法律」について問われます。

法律の文章を理解していくため、単調な学習になりがちで苦手意識を持つ方も多い分野です。このストレスを解消するためには、問題を解きながら引っかけポイントを把握しまとめるといった勉強方法がお勧めです。

例えば、「製造販売業者」と「製造業者」や「都道府県知事」と「厚生労働大臣」などの似通った言葉を入れ替えた正誤問題が多く出題されます。このような引っかけポイントは問題を通じて学び、間違った所をテキストで繰り返し復習するといった学習方法が、合格への近道になるでしょう。

第5章 医薬品の適正使用・安全対策

第5章では、「医薬品の添付文書の読み方」、「副作用情報」、「医薬品副作用被害救済制度」について問われます。

登録販売者に関連する各制度について学んでいきますが、比較的取り組みやすい分野です。

また、他の分野との関連が多いのも第5章の特徴ですから、各科目の仕上げとして取り組むのがお勧めです。例えば、添付文書に「使用上の注意」と記載がある成分に関する問題では、第3章で学んだ成分名や副作用の知識が活かされます。全体的には、毎年似通った問題が出題されているため、十分高得点を狙えるでしょう。

勉強方法② 段階別学習法

ここまで「科目別の攻略法」に目を通していただけたら、各科目の学習内容は何となくつかめていると思います。

次は、受験勉強の全期間を「序盤・中盤・終盤」の3クールに分けて、クールごとの勉強方法を見ていきます。これを知ることで、「全然覚えられない!もう無理!」といった挫折モードに陥ることなく、「はじめはこんなもんでOK!」と前向きに勉強を続けることができます。

■序盤(全体像をつかむ)

まずは1冊のテキストを決めて、読み進めることから始めます。テキストは、何冊もではなく1冊に絞ることがポイントです。独学の方は、書店に行ってご自身の好みに合うテキストを購入してください。三幸医療カレッジで勉強する方は、「登録販売者 受験対策テキスト」(通学も通信も同じ)を使用し、講師の授業(通学はライブ・通信は動画)をテキストにそって受講すればOK。登録販売者の学習では苦手意識が芽生えることが一番の敵!その点、授業を受けながら勉強するスタイルなら、テキストにそって講師が分かりやすく、時にはウケを狙って冗談交じりに授業を行うので、序盤から苦手を感じることはまずありません。授業中にわかりやすいと思った板書を写し、重要箇所にマークをするなど、実際に手を動かすことも効果的な受講方法です。

序盤では、テキストや授業に出てきた単語を無理に暗記しようとするのではなく、出題範囲全体の見取り図を作るように進めていくこと。つまりおおざっぱでいいので、「ここにはこんなことが説明されている」「今日の授業ではこんなことを話していたな」という具合に、全体像を把握することに集中するようにしましょう。

また、テキストの単元ごとについているチェック問題のようなものがあれば、ぜひやってみてください。三幸医療カレッジの教材なら、テキストのチェック問題のほかにも、別冊の練習問題がついているので、テキストを見ながら解いてみるとよいでしょう。テキストの内容や授業の内容がクリアになって、記憶に残りやすくなります。

- 序盤での学習ポイント

- ①テキストは、1冊に絞ることがポイント

②無理に暗記しなくてOK!

③チェック問題などがあれば、テキストを見ながらやってみる。

■中盤(理解&演習&暗記)

通学の方は全日程を終了したら、通信の方は動画授業を最後まで観終えたら、独学の方は購入したテキストに一通り目を通したら、次は科目ごとの内容を理解・確認しながら過去問(三幸医療カレッジの予想問題集もおすすめ)に取り掛かります。通信の方はもちろん、三幸医療カレッジなら通学講座の方でも、通信講座と同じ内容の動画を視聴できます。ここで学習する順番は以下の通りです。

<学習する順番>

①第2章

②第3章

③第4章

④第1章と第5章

中盤では学習時間の多くを第3章にかけることになりますが、その前に第3章を理解するうえでのベースとなる第2章を理解する必要があります。また、第1章と第5章では「よくわからない」「問題が解けない」といったトラブルは起きませんので、最後に回して問題ありません。

また、テキストの一から十までをノートに書き写すといった作業は不要ですが「授業中に気になったこと」「なんど解いても間違ってしまうこと」はテキストに書き込むなり、ノートに書き出しておきます。この時、三幸医療カレッジの受講生であれば「WORKBOOK」を活用するのがおすすめです。この副教材は、各章の重要語句が穴埋め形式でまとめられる優れもの。2度目の授業を聴きながら穴埋めをして、そこにメモを書き足せば、試験直前まで重宝するあなただけのオリジナルノートを簡単に作ることができます。

こうして、ある程度の範囲を復習したらその部分の問題演習を行います。問題を解くことで、身についているかどうかの確認ができるばかりか、テキストを読み進めるだけでは気づかない要点をあぶり出すことができます。ただ、せっかく問題を使っても、「解いて答え合わせ」の繰り返しだけでは効果は半減!答え合わせのあとに「WORKBOOKやテキストで確認」を必ず組み込むようにしましょう。そして、正答した問題を繰り返す必要はなし!できない問題をどんどん絞り込んで、ゼロに近づけていきましょう。

こうして、ある程度の範囲を復習したらその部分の問題演習を行います。問題を解くことで、身についているかどうかの確認ができるばかりか、テキストを読み進めるだけでは気づかない要点をあぶり出すことができます。ただ、せっかく問題を使っても、「解いて答え合わせ」の繰り返しだけでは効果は半減!答え合わせのあとに「WORKBOOKやテキストで確認」を必ず組み込むようにしましょう。そして、正答した問題を繰り返す必要はなし!できない問題をどんどん絞り込んで、ゼロに近づけていきましょう。

授業を受けることのメリットは、もちろん講師の説明を受けながら勉強した方が、ただテキストを読み進めるよりも圧倒的にわかりやすいし挫折しにくいということですが、ほかにもう一つ大事なポイントがあります。

例えば「フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム」のような「長いカタカナ成分名」を覚えるときに、テキストの文字をただ目で追っていてもなかなか頭に入りません。それはこのカタカナをどんな風に発音していいのかわからないからです。「フラビン/アデニン/ジ/ヌクレオチド/ナトリウム」授業を聞いていればこの長い成分名をどこで区切ってどこにアクセントをつけるのか自然と耳に入ってきます。だから、帰り道でぶつぶつ呪文のように唱えるのもスムーズ!最近の試験では、問題文が長文化していると同時に、薬の成分名も長い名前のものが頻出していますから、「目で見て」「耳で聞いて」「口に出して」「手で書く」。成分名の暗記では、全身を使って体にしみこませるのが効果的です。

- 中盤での学習ポイント

- ①第2章を理解してから第3章に取り掛かる

②気になること・覚えられないことはメモに残す

③間違った問題は必ず、テキスト等で確認!

④間違った問題だけを繰り返し説き、絞り込む

⑤長い成分名は、正しい発音を知れば覚えやすい

■終盤(苦手の洗い出しと仕上げ)

ここまでで、通学講座の方はライブ授業1回と動画授業を1回ずつ受講、通信講座の方は動画授業を2回受講、独学の方はテキストを2回読んだことになります。三幸医療カレッジの動画授業は、通学の方も通信の方も受講有効期間中は「受講し放題」ですからドンドン活用しましょう。登録販売者試験の全体像がはっきりしてきたこの時期には、通勤中の電車の中で、お昼休みの時間帯に、夕飯の支度中などの「~しながら受講」でびっくりするほど知識が定着していきます。「先生の声を聴いているだけで板書が目に浮かぶ」という受講生さんもたくさんいらっしゃいますよ。

ただし、それでも「どうしても覚えられない」「どうしても間違ってしまう」という苦手な項目が残ってしまうものです。苦手項目ができる理由は大きく分けて2つあります。1つは「内容が理解できていない」または「間違って理解している」といった「理解不足」によるもの。そしてもう1つは「細部にこだわりすぎている」「問題を深読みしすぎている」といった「勉強方法」の問題です。どちらの問題も、自分で気づいて修正するのはなかなか難しい…。通信講座をご利用の方なら、FAXやメールで疑問点を解決する「質問サービス」を利用できます。こんな時には、必ず質問サービスを利用して解決しましょう。講師からの回答が届いた瞬間にこれまでの足踏みがすっきり解消するから嘘のようです!

独学の方も、「同僚に相談する」など自分だけで解決しようとしないことです。悩んでいる時間はあっという間で、この予定外のロスが計画を遅れさせ、ひいては「受験放棄」へとつながってしまいます。

また、終盤では苦手項目との格闘を続けながら、総仕上げとして120問を4時間で解答する練習を始めなければなりません。120問を4時間で解答するということは、1問にかけられる時間は2分の計算です。最近の試験は問題が長文化していますから、ペースをつかんでサクサク仕上げていかなければ、せっかく勉強したところが出題されても「手が付けられなかった…」なんて残念な結果になってしまいます。三幸医療カレッジの「予想問題集」やホームページに解答解説付きで掲載している「過去問題」を繰り替えし利用するなど解答力を身につけ、最後に「全国公開模擬試験」で仕上げるのがお勧めです。

- 終盤の学習ポイント

- ①「~しながら」勉強で知識を定着

②足踏みせずに、すかさず「質問サービス」を利用

③1問2分で仕上げる解答力を身に着ける

④「全国公開模擬試験」で総仕上げ

登録販売者の勉強方法(まとめ)

登録販売者の資格を取るための勉強は、薬のスペシャリストとしての仕事に自信を与え、あなたのキャリアを引き上げてくれる強い基礎を築いてくれます。なれない勉強に戸惑うことやくじけそうになることもあると思いますが、資格を活かして活躍するご自身の姿を強くイメージすることが受験勉強をやり遂げる原動力になります。三幸医療カレッジの講師陣が口をそろえて言うのは「本気を継続できれば、必ず合格できる!」ということです。

あなたの本気をサポートする学習スタイルを選択して、まずは試験当日の会場に座っていること、次に実力を出し切って合格することを目指しましょう。

まとめ

- 資格取得は「途中挫折」しないが第一関門

- 学習スタイルは続けられる方法を選択

- スケジュールは全体の5割を第3章に

- 足きりに注意!苦手科目を作らない

- 「早く始めると忘れる」は嘘

- 科目ごとに異なる攻略法を知る

- 初めから全部を覚えようとしない

- 理解してから暗記する

- 「~しながら」勉強の効果

- 「解いて答え合わせ」は効果半減!

- 1問を2分で解きまくる

登録販売者の資格をとるなら、

実績の「三幸医療カレッジ」

登録販売者の関連記事はこちら

登録販売者の受験対策は「合格実績」で選ぶのが王道。三幸医療カレッジの合格率は、全国平均の2倍!(※)登録販売者試験を知り尽くしたオリジナル教材とベテラン講師の熱血授業が、毎年多くの受講生を合格へと導いています。「一人で勉強するのが不安」という方には通学コース、「自分のペースで勉強したい」という方には通信コースがおすすめ。どちらも80%以上の合格率(※)をマーク!さらに、受験対策の総仕上げとなる「模擬試験」や「直前対策セミナー」など、未経験から確実に一発合格を目指すための必勝システムが整っています。

(※)令和1年度登録販売者試験合格実績

知りたい内容 |

関連記事 |

|---|---|

| 登録販売者の試験内容や合格基準について知りたい | 登録販売者の試験について> |

| 正規の登録販売者になるための実務経験について知りたい | 登録販売者の実務経験について> |

| 登録販売者試験の難易度や合格率について知りたい | 登録販売者の難易度や合格率> |

| 独学・通信・通学それぞれの勉強方法について知りたい | 登録販売者の勉強方法> |

| 登録販売者資格の就職に関するメリットが知りたい | 登録販売者資格取得のメリット> |

| 登録販売者と薬剤師の違いについて知りたい | 登録販売者と薬剤師の違い> |

| 登録販売者の収入について知りたい | 登録販売者の給与・年収について> |

| 現役登録販売者の話を聞きたい | 現役登録販売者の声> |

| 登録販売者は主婦に向いているか? | 主婦の再就職には登録販売者の資格がおすすめ!> |