令和5年度版登録販売者試験 過去問題集

(奈良県)

令和1年度より関西広域連合として実施

徳島県は、令和1年度より関西広域連合として実施

第1章 医薬品に共通する特性と基本的な知識

問 1 医薬品の本質に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 医薬品は、知見の積み重ねや使用成績の結果等によって、有効性、安全性等に関する情報が集積される。 |

|---|---|

| b | 医薬品は、人の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人の身体の構造や機能に影響を及ぼすことを目的とする生命関連製品であるが、使用に際して保健衛生上のリスクを伴わないものである。 |

| c | 検査薬の検査結果については、正しい解釈や判断がなされなくても、適切な治療を受ける機会を失うおそれはない。 |

| d | 一般用医薬品は、一般の生活者が自ら選択し、使用するものであり、添付文書を見れば、効能効果や副作用等について誤解や認識不足を生じることはない。 |

| a b c d | |

| 1 | 誤 正 正 誤 |

| 2 | 正 誤 誤 正 |

| 3 | 誤 正 正 正 |

| 4 | 正 正 誤 誤 |

| 5 | 正 誤 誤 誤 |

【正解5】

a○

b×

使用に際して保健衛生上のリスクを「伴う」ものである。

c×

検査薬は検査結果について正しい解釈や判断がなされなければ、適切な治療を受ける機会を失うおそれが「ある」。

d×

添付文書や製品表示に記載された内容を見ただけでは、効能効果や副作用等について誤解や認識不足を生じることも「ある」。

問 2 医薬品のリスク評価に関する記述のうち、正しいものの組み合わせを1つ選びなさい。

| a | ヒトを対象とした臨床試験の実施の基準には、国際的にGood Clinical Practice(GCP)が制定されている。 |

|---|---|

| b | 医薬品は、食品と同じ安全性基準が要求されている。 |

| c | 医薬品は、少量の投与でも長期投与されれば慢性的な毒性が発現する場合もある。 |

| d | 「無作用量」とは、薬物の効果が発現し、有害反応が発現しない最大の投与量のことである。 |

- 1(a、b)

- 2(a、c)

- 3(b、d)

- 4(c、d)

【正解2】

a○

b×

医薬品は、食品などよりも「はるかに厳しい」安全性基準が要求されている。

c○

d×

無作用量とは、「効果の発現が検出されない」投与量のことである。

問 3 健康食品に関する記述のうち、正しいものの組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 栄養機能食品は、身体の健全な成長や発達、健康維持に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)の補給を目的としたもので、国が定めた規格基準に適合したものであれば、その栄養成分の健康機能を表示できる。 |

|---|---|

| b | 特定保健用食品は、身体の生理機能などに影響を与える保健機能成分を含むもので、特定の保健機能を示す有効性や安全性などに関して、国への届出が必要である。 |

| c | いわゆる健康食品は、その多くが摂取しやすいように錠剤やカプセル等の医薬品に類似した形状で販売されており、誤った使用方法や個々の体質により健康被害を生じた例も報告されている。 |

| d | 機能性表示食品は、疾病リスクの低減を図る旨を表示することができる。 |

- 1(a、b)

- 2(a、c)

- 3(b、d)

- 4(c、d)

【正解2】

a○

b×

特定の保健機能を示す有効性や安全性などに関する「国の審査を受け、許可されたもの」である。

c○

d×

「疾病に罹患していない者の健康維持及び増進に役立つ機能」を表示することができる。

問 4 医薬品の副作用に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 医薬品を使用した場合には、期待される有益な反応(主作用)以外の反応が現れることがあり、その反応はすべて副作用として扱われる。 |

|---|---|

| b | 眠気や口渇等の比較的よく見られるものから、日常生活に支障を来す程度の健康被害を生じる重大なものまで様々である。 |

| c | 一般用医薬品を使用中に重大な副作用の兆候が現れた場合は、基本的に使用を中止するべきである。 |

| d | 十分注意して適正に使用した場合でも生じることがある。 |

| a b c d | |

| 1 | 誤 正 正 正 |

| 2 | 正 誤 誤 正 |

| 3 | 誤 誤 正 正 |

| 4 | 正 正 誤 誤 |

| 5 | 誤 誤 正 誤 |

【正解1】

a×

「すべてではない」。

主作用以外の反応であっても、特段の不都合を生じないものであれば、通常、副作用として扱われることはない。

b○

c○

d○

問 5 アレルギー(過敏反応)に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 医薬品のアレルギーは、内服薬によって引き起こされるものであり、外用薬によって引き起こされることはない。 |

|---|---|

| b | アレルギーにより体の各部位に生じる炎症等の反応をアレルギー症状といい、流涙や眼の痒み等の結膜炎症状、鼻汁やくしゃみ等の鼻炎症状等を生じることが多い。 |

| c | 医薬品の有効成分だけでなく、基本的に薬理作用がない添加物も、アレルギーを引き起こす原因物質となり得る。 |

| d | 医薬品の中には、鶏卵や牛乳等を原材料として作られているものがあるため、それらに対するアレルギーがある人では使用を避けなければならない場合もある。 |

| a b c d | |

| 1 | 正 正 正 誤 |

| 2 | 正 誤 誤 正 |

| 3 | 誤 正 正 誤 |

| 4 | 誤 正 正 正 |

| 5 | 誤 誤 誤 正 |

【正解4】

a×

内服薬だけでなく、外用薬によって引き起こされることも「ある」。

b○

c○

d○

問 6 医薬品の不適正な使用と副作用に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 一般用医薬品には、習慣性・依存性のある成分は含まれていない。 |

|---|---|

| b | 一般用医薬品は、作用が著しくないため、乱用の繰り返しによっても、慢性的な臓器障害までは生じない。 |

| c | 一般的に小児への使用を避けるべき医薬品の場合、大人の用量の半分にして使用すれば副作用につながることはないとされている。 |

| d | 「薬はよく効けばよい」と短絡的に考えて、定められた用量を超える量を服用すると、副作用につながる危険性が高い。 |

| a b c d | |

| 1 | 正 正 誤 正 |

| 2 | 正 正 正 正 |

| 3 | 誤 正 正 誤 |

| 4 | 誤 誤 誤 正 |

| 5 | 誤 誤 誤 誤 |

【正解4】

a×

一般用医薬品にも習慣性・依存性がある成分を「含んでいるものがある」。

b×

乱用の繰り返しによって慢性的な臓器障害等を「生じるおそれがある」。

c×

小児への使用を避けるべき医薬品を、子供だから大人用のものを半分にして飲ませればよいとして服用させるなど、安易に医薬品を使用するような場合には、「特に副作用につながる危険性が高い」。

d○

問 7 医薬品の相互作用に関する記述のうち、正しいものの組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 医療機関で治療を受けている場合は、一般用医薬品を併用しても問題ないかどうかについて、治療を行っている医師又は歯科医師若しくは処方された医薬品を調剤する薬剤師に確認する必要がある。 |

|---|---|

| b | 一般用医薬品は、一つの医薬品の中に作用の異なる複数の成分を組み合わせて含んでいる(配合される)ことが多く、他の医薬品と併用した場合に、同様な作用を持つ成分が重複することがある。 |

| c | 複数の疾病を有する人では、疾病ごとにそれぞれ医薬品が使用されるが、医薬品同士の相互作用に関しては特に注意する必要はない。 |

| d | 医薬品の相互作用は、薬理作用をもたらす部位においてのみ起こる。 |

- 1(a、b)

- 2(a、c)

- 3(b、d)

- 4(c、d)

【正解1】

a○

b○

c×

複数の疾病を有する人では、疾病ごとにそれぞれ医薬品が使用される場合が多く、医薬品同士の相互作用に関して特に注意が「必要となる」。

d×

医薬品が薬理作用をもたらす部位において起こるものと、「医薬品が吸収、分布、代謝又は排泄される過程で起こるものがある」。

問 8 医薬品と食品との飲み合わせに関する記述のうち、正しいものの組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 医薬品的な効能効果が標榜又は暗示されていなければ、食品(ハーブ等)として流通可能なものもあり、これが医薬品と相互作用を生じる場合がある。 |

|---|---|

| b | ビタミンA等のように、食品中に医薬品の成分と同じ物質が存在するために、それらを含む医薬品と食品を一緒に服用すると過剰摂取となるものもある。 |

| c | 酒類(アルコール)の慢性的な摂取は、医薬品の吸収や代謝に影響を与えることがあり、例えばアセトアミノフェンでは通常より代謝されにくくなる。 |

| d | 外用薬であれば、食品の摂取によって、その作用や代謝が影響を受ける可能性はない。 |

- 1(a、b)

- 2(a、c)

- 3(b、d)

- 4(c、d)

【正解1】

a○

b○

c×

アセトアミノフェンでは、通常より代謝され「やすく」なる。

d×

外用薬であっても、食品の摂取によって医薬品の作用や代謝に影響を受ける可能性が「ある」。

問 9 小児等が医薬品を使用する場合に留意すべきことに関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 乳児向けの用法用量が設定されている医薬品であれば、乳児は医薬品の使用により状態が急変することはない。 |

|---|---|

| b | 家庭内の医薬品の保管場所については、いつでも取り出せるよう、小児が容易に手に取れる場所や、小児の目につく場所とすることが適切である。 |

| c | 一般用医薬品は、誤飲・誤用事故の場合でも、想定しがたい事態につながるおそれがないので安全に使用できる。 |

| d | 医薬品が喉につかえると、大事に至らなくても咳き込んで吐き出し苦しむことになり、その体験から乳幼児に医薬品の服用に対する拒否意識を生じさせることがある。 |

| a b c d | |

| 1 | 正 正 誤 誤 |

| 2 | 正 誤 正 正 |

| 3 | 誤 誤 正 誤 |

| 4 | 誤 正 誤 正 |

| 5 | 誤 誤 誤 正 |

【正解5】

a×

乳児向けの用法用量が設定されている医薬品であっても、乳児は医薬品の影響を受けやすく、また、状態が急変「しやすい」。

b×

家庭内において、小児が容易に手に取れる場所や、小児の目につく場所に「医薬品を置かないようにすることが重要」である。

c×

誤飲・誤用事故の場合には、想定しがたい事態につながるおそれが「ある」。

d○

問 10 高齢者に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 一般に生理機能が衰えつつあり、特に、肝臓や腎臓の機能が低下していると医薬品の作用が強く現れやすく、若年時と比べて副作用を生じるリスクが高くなる。 |

|---|---|

| b | 年齢からどの程度副作用を生じるリスクが増大しているかを判断することが容易であるため、一般用医薬品の販売等に際しては、年齢のみに着目して情報提供や相談対応することが重要である。 |

| c | 医薬品の取り違えや飲み忘れを起こしやすいなどの傾向もあり、家族や周囲の人(介護関係者等)の理解や協力も含めて、医薬品の安全使用の観点からの配慮が重要となることがある。 |

| d | 持病(基礎疾患)を抱えていることが多く、一般用医薬品の使用によって基礎疾患の症状が悪化したり、治療の妨げになる場合がある。 |

| a b c d | |

| 1 | 正 正 正 誤 |

| 2 | 正 誤 誤 正 |

| 3 | 誤 正 誤 誤 |

| 4 | 正 誤 正 正 |

| 5 | 誤 正 正 正 |

【正解4】

a○

b×

年齢のみから一概にどの程度リスクが増大しているかを判断することは「難しい」。一般用医薬品の販売等に際しては、「実際にその医薬品を使用する高齢者の個々の状況に即して、適切に」情報提供や相談対応がなされることが重要である。

c○

d○

問 11 妊婦又は妊娠していると思われる女性及び授乳婦に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 一般用医薬品の販売等において専門家が情報提供や相談対応を行う際には、妊娠の有無やその可能性について、配慮する必要はない。 |

|---|---|

| b | 胎児は、誕生するまでの間、母体との間に存在する胎盤を通じて栄養分を受け取っている。 |

| c | 医薬品の種類によっては、授乳婦が使用した医薬品の成分の一部が乳汁中に移行することが知られている。 |

| d | 妊婦が一般用医薬品を使用する場合は、一般用医薬品による対処が適当かどうか慎重に考慮するべきである。 |

| a b c d | |

| 1 | 誤 正 正 誤 |

| 2 | 正 正 誤 正 |

| 3 | 誤 正 誤 誤 |

| 4 | 正 誤 正 誤 |

| 5 | 誤 正 正 正 |

【正解5】

a×

妊娠の有無やその可能性については、購入者等にとって他人に知られたくない場合もあることから、一般用医薬品の販売等において専門家が情報提供や相談対応を行う際には、「十分に配慮することが必要である」。

b○

c○

d○

問 12 医療機関で治療を受けている人等への対応に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 生活習慣病等の慢性疾患を持つ人において、疾患の種類や程度によっては、一般用医薬品を使用することでその症状が悪化したり、治療が妨げられることもある。 |

|---|---|

| b | 医療機関で治療を受けていない場合であっても、医薬品の種類や配合成分等によっては、特定の症状がある人が使用するとその症状を悪化させるおそれがある。 |

| c | 過去に医療機関で治療を受けていた(今は治療を受けていない)という場合には、どのような疾患について、いつ頃かかっていたのか(いつ頃治癒したのか)を踏まえた情報提供がなされることが重要である。 |

| d | 購入しようとする医薬品を使用することが想定される人が医療機関で治療を受けている場合には、疾患の程度やその医薬品の種類等に応じて、問題を生じるおそれがあれば使用を避けることができるよう情報提供がなされることが重要である。 |

| a b c d | |

| 1 | 誤 誤 誤 正 |

| 2 | 正 誤 正 正 |

| 3 | 誤 誤 誤 誤 |

| 4 | 正 正 正 誤 |

| 5 | 正 正 正 正 |

【正解5】

a○

b○

c○

d○

問 13 プラセボ効果に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 医薬品を使用したとき、薬理作用を生じさせる効果をプラセボ効果という。 |

|---|---|

| b | 条件付けによる生体反応などが関与して生じると考えられている。 |

| c | 主観的な変化として現れることはあるが、客観的に測定可能な変化として現れることはない。 |

| d | プラセボ効果によってもたらされる反応や変化は、望ましいもののみである。 |

| a b c d | |

| 1 | 誤 正 正 誤 |

| 2 | 正 誤 誤 正 |

| 3 | 誤 正 誤 誤 |

| 4 | 正 誤 正 誤 |

| 5 | 誤 正 正 正 |

【正解3】

a×

医薬品を使用したとき、結果的又は偶発的に「薬理作用によらない作用」を生じることをプラセボ効果という。

b○

c×

主観的な変化だけでなく、客観的に測定可能な変化として現れることも「ある」。

d×

プラセボ効果によってもたらされる反応や変化にも、望ましいものと「不都合なものとがある」。

問 14 医薬品の品質に関する記述のうち、正しいものの組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 表示されている使用期限は、未開封状態で保管された場合に品質が保持される期限である。 |

|---|---|

| b | 適切な保管・陳列がなされた場合、経時変化による品質の劣化はない。 |

| c | 配合されている成分(有効成分及び添加物成分)には、高温や多湿、光(紫外線)等によって品質の劣化(変質・変敗)を起こしやすいものが多い。 |

| d | 医薬品は、適切な保管・陳列がなされない場合、人体に好ましくない作用をもたらす物質を生じることはないが、効き目が低下するおそれはある。 |

- 1(a、b)

- 2(a、c)

- 3(b、d)

- 4(c、d)

【正解2】

a○

b×

適切な保管・陳列がなされたとしても、経時変化による品質の劣化は「避けられない」。

c○

d×

適切な保管・陳列がなされない場合、医薬品の効き目が低下したり、人体に好ましくない作用をもたらす物質を生じることが「ある」。

問 15 適切な医薬品選択と受診勧奨に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 一般用医薬品の販売等に従事する専門家は、症状が重いとき(例えば、高熱や激しい腹痛がある場合等)でも、まず、一般用医薬品を使用して症状の緩和を図るよう勧めるべきである。 |

|---|---|

| b | 一般用医薬品の販売等に従事する専門家は、購入者等に対して常に科学的な根拠に基づいた正確な情報提供を行い、セルフメディケーションを適切に支援していくことが期待されている。 |

| c | 一般用医薬品を使用する者は、一般用医薬品を一定期間若しくは一定回数使用しても症状の改善がみられない又は悪化したときには、医療機関を受診して医師の診療を受ける必要がある。 |

| d | 一般用医薬品の販売等に従事する専門家による情報提供は、必ずしも医薬品の販売に結びつけるのでなく、医療機関の受診を勧めたり、医薬品の使用によらない対処を勧めることが適切な場合があることにも留意する必要がある。 |

| a b c d | |

| 1 | 正 誤 誤 正 |

| 2 | 誤 誤 正 誤 |

| 3 | 正 正 正 誤 |

| 4 | 誤 正 誤 正 |

| 5 | 誤 正 正 正 |

【正解5】

a×

症状が重いとき(例えば、高熱や激しい腹痛がある場合等)に、一般用医薬品を使用することは、「一般用医薬品の役割にかんがみて、適切な対処とはいえない」。

b○

c○

d○

問 16 一般用医薬品販売時のコミュニケーションに関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 登録販売者は、一般の生活者のセルフメディケーションに対して、第二類医薬品及び第三類医薬品の販売や情報提供を担う観点から、生活者を支援していく姿勢で臨むことが基本となる。 |

|---|---|

| b | 購入者等が医薬品を使用する状況は、随時変化する可能性があるため、販売数量は一時期に使用する必要量とする等、販売時のコミュニケーションの機会が継続的に確保されるよう配慮することも重要である。 |

| c | 単に専門用語を分かりやすい平易な表現で説明するだけでなく、説明した内容が購入者等にどう理解され、行動に反映されているか、などの実情を把握しながら行うことにより、その実効性が高まる。 |

| d | 医薬品の販売に従事する専門家は、購入者が情報提供を受けようとする意識が乏しい場合、コミュニケーションを図る必要はない。 |

| a b c d | |

| 1 | 正 正 正 誤 |

| 2 | 正 誤 誤 正 |

| 3 | 誤 誤 正 正 |

| 4 | 正 正 誤 誤 |

| 5 | 誤 誤 正 誤 |

【正解1】

a○

b○

c○

d×

購入者側に情報提供を受けようとする意識が乏しい場合であっても、「購入者側から医薬品の使用状況に係る情報をできる限り引き出し、可能な情報提供を行っていくためのコミュニケーション技術を身につけるべきである」。

問 17 薬害及び薬害の訴訟に関する記述のうち、正しいものの組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 一般用医薬品として販売されていたものが、国内における薬害の原因となったことはない。 |

|---|---|

| b | C型肝炎訴訟を契機として、医師、薬剤師、法律家、薬害被害者などの委員により構成される医薬品等行政評価・監視委員会が設置された。 |

| c | 薬害は、医薬品を十分注意して使用していれば、起こることはない。 |

| d | 一般用医薬品の販売等に従事する者は、薬害事件の歴史を十分に理解し、医薬品の副作用等による健康被害の拡大防止に関して、その責務の一端を担っていることを肝に銘じておく必要がある。 |

- 1(a、b)

- 2(a、c)

- 3(b、d)

- 4(c、d)

【正解3】

a×

過去に一般用医薬品として販売されていたサリドマイド製剤、キノホルム製剤が、「薬害の原因となった」。

b○

c×

薬害は、医薬品が十分注意して使用されたとしても「起こり得るもの」である。

d○

問 18 スモン訴訟に関する記述のうち、正しいものの組み合わせを1つ選びなさい。

| a | スモン訴訟の被告である国は、スモン患者の早期救済のためには、和解による解決が望ましいとの基本方針に立っているが、全面和解には至っていない。 |

|---|---|

| b | スモン患者に対しては、施術費及び医療費の自己負担分の公費負担等の措置が講じられた。 |

| c | スモン訴訟とは、鎮痛薬として販売されたキノホルム製剤を使用したことにより、亜急性脊髄視神経症に罹患したことに対する損害賠償訴訟である。 |

| d | サリドマイド訴訟、スモン訴訟を契機として、医薬品の副作用による健康被害の迅速な救済を図るため、医薬品副作用被害救済制度が創設された。 |

- 1(a、b)

- 2(a、c)

- 3(b、d)

- 4(c、d)

【正解3】

a×

1979年9月に「全面和解が成立している」。

b○

c×

「整腸剤」として販売されていたキノホルム製剤を使用したことにより、亜急性脊髄視神経症に罹患したことに対する損害賠償訴訟である。

d○

問 19 次の記述は、HIV訴訟に関するものである。( )にあてはまる字句として、正しいものの組み合わせを1つ選びなさい。

HIV訴訟とは、( a )患者が、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)が混入した( b )から製造された( c )製剤の投与を受けたことにより、HIVに感染したことに対する損害賠償訴訟である。

| 1 | a血友病 b血小板 c血液凝固因子 |

|---|---|

| 2 | a白血病 b血小板 cアルブミン |

| 3 | a血友病 b原料血漿 c血液凝固因子 |

| 4 | a白血病 b原料血漿 c血液凝固因子 |

| 5 | a血友病 b原料血漿 cアルブミン |

【正解3】

HIV訴訟とは、( a血友病 )患者が、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)が混入した( b原料血漿 )から製造された( c血液凝固因子 )製剤の投与を受けたことにより、HIVに感染したことに対する損害賠償訴訟である。

問 20 クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)及びCJD訴訟に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | CJD訴訟を契機として、生物由来製品による感染等被害救済制度が創設された。 |

|---|---|

| b | ウイルスの一種であるプリオンが原因とされている。 |

| c | プリオンが脳の組織に感染し、次第に認知症に類似した症状が現れ、死に至る重篤な神経難病である。 |

| d | CJD訴訟とは、脳外科手術等に用いられていたヒト乾燥硬膜を介してCJDに罹患したことに対する損害賠償訴訟である。 |

| a b c d | |

| 1 | 正 正 誤 正 |

| 2 | 正 誤 正 正 |

| 3 | 誤 正 正 誤 |

| 4 | 誤 誤 正 誤 |

| 5 | 正 誤 誤 誤 |

【正解2】

a○

b×

細菌でもウイルスでもない「タンパク質」の一種であるプリオンが原因とされている。

c○

d○

第2章 人体の働きと医薬品

問 1 口腔、咽頭、食道に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 唾液には、デンプンを分解する消化酵素が含まれ、また、味覚の形成にも重要な役割をもつ。 |

|---|---|

| b | 唾液は、リゾチーム等の殺菌・抗菌物質を含んでおり、口腔粘膜の保護・洗浄、殺菌等の作用がある。 |

| c | 飲食物を飲み込む運動(嚥下)が起きるときには、喉頭の入り口にある弁(喉頭蓋)が反射的に閉じることにより、飲食物が気管等へ流入せずに食道へと送られる。 |

| d | 食道には、消化液の分泌腺があり、食物は分泌された消化液で分解されながら、重力の作用により、食物が胃へと送られる。 |

| a b c d | |

| 1 | 正 正 正 誤 |

| 2 | 誤 誤 正 誤 |

| 3 | 誤 正 誤 正 |

| 4 | 正 誤 誤 正 |

| 5 | 正 正 正 正 |

【正解1】

a○

b○

c○

d×

食道には消化液の分泌腺は「ない」。嚥下された飲食物は、「重力によって胃に落ち込むのでなく、食道の運動によって」胃に送られる。

問 2 肝臓及び胆嚢に関する記述について、正しいものの組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 胆汁酸塩には、脂質の消化を容易にし、脂溶性ビタミンの吸収を助ける働きがある。 |

|---|---|

| b | 肝臓は、脂溶性ビタミンの貯蔵臓器としても働くが、水溶性ビタミンは貯蔵できない。 |

| c | 肝機能障害や胆管閉塞などを起こすと、ビリルビンが循環血液中に滞留して、黄疸を生じる。 |

| d | 消化管から吸収されたアルコールは、肝臓でアセトアルデヒドに代謝されたのち、そのままの形で腎臓から排泄される。 |

- 1(a、b)

- 2(a、c)

- 3(b、d)

- 4(c、d)

【正解2】

a○

b×

肝臓は、脂溶性ビタミンであるビタミンA、D等のほか、ビタミンB6やB12等の「水溶性ビタミンの貯蔵臓器でもある」。

c○

d×

消化管から吸収されたアルコールは、肝臓へと運ばれて一度アセトアルデヒドに代謝されたのち、「さらに代謝されて酢酸となり」排泄される。

問 3 大腸及び肛門に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 大腸は、盲腸、虫垂、上行結腸、横行結腸、下行結腸、S状結腸、直腸からなる管状の臓器で、内壁粘膜に絨毛がない。 |

|---|---|

| b | 大腸の粘膜から分泌される粘液(大腸液)は、便塊を粘膜上皮と分離しやすく滑らかにする。 |

| c | 肛門周囲は、肛門平滑筋で囲まれており、排便を意識的に調節することができる。 |

| d | 肛門周囲には、静脈が細かい網目状に通っていて、肛門周囲の組織がうっ血すると痔の原因となる。 |

| a b c d | |

| 1 | 誤 正 正 誤 |

| 2 | 正 誤 正 正 |

| 3 | 誤 正 誤 正 |

| 4 | 正 誤 正 誤 |

| 5 | 正 正 誤 正 |

【正解5】

a○

b○

c×

肛門周囲は、「肛門括約筋」で囲まれており、排便を意識的に調節することができる。

d○

問 4 循環器系に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 心臓の左側部分(左心房、左心室)は、全身から集まってきた血液を肺へ送り出し、肺でガス交換が行われた血液は、心臓の右側部分(右心房、右心室)に入り、全身に送り出される。 |

|---|---|

| b | 血管壁にかかる圧力(血圧)は、通常、上腕部の動脈で測定される。 |

| c | 静脈にかかる圧力は、比較的低いため、血管壁は動脈よりも薄い。 |

| d | 毛細血管の薄い血管壁を通して、二酸化炭素と老廃物が血液中から組織へ運び込まれ、それと交換に酸素と栄養分が組織から血液中へ取り込まれる。 |

| a b c d | |

| 1 | 誤 正 正 誤 |

| 2 | 正 誤 正 正 |

| 3 | 誤 正 誤 正 |

| 4 | 正 誤 正 誤 |

| 5 | 正 正 誤 正 |

【正解1】

a×

心臓の「右側部分(右心房、右心室)」は、全身から集まってきた血液を肺へ送り出し、肺でガス交換が行われた血液は、心臓の「左側部分(左心房、左心室)」に入り、全身に送り出される。

b○

c○

d×

毛細血管の薄い血管壁を通して、「酸素と栄養分」が血液中から組織へ運び込まれ、それと交換に「二酸化炭素と老廃物」が組織から血液中へ取り込まれる。

問 5 脾臓及びリンパ系に関する記述について、正しいものの組み合わせを1つ選びなさい。

| a | リンパ液の流れは、主に平滑筋の収縮によるものであり、流速は血流に比べて緩やかである。 |

|---|---|

| b | 脾臓の主な働きは、脾臓内を流れる血液から古くなった赤血球を濾し取って処理することである。 |

| c | リンパ管は、互いに合流して次第に太くなり、最終的に肋骨の下にある静脈につながるが、途中にリンパ節がある。 |

| d | リンパ節の内部には、リンパ球やマクロファージ(貪食細胞)が密集している。 |

- 1(a、b)

- 2(a、c)

- 3(b、d)

- 4(c、d)

【正解3】

a×

リンパ液の流れは、主に「骨格筋」の収縮によるものであり、流速は血流に比べて緩やかである。

b○

c×

リンパ管は、互いに合流して次第に太くなり、最終的に「鎖骨」の下にある静脈につながるが、途中にリンパ節がある。

d○

問 6 泌尿器系に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 腎臓には、内分泌腺としての機能があり、骨髄における赤血球の産生を促進するホルモンを分泌する。 |

|---|---|

| b | 副腎は、左右の腎臓の下部にそれぞれ附属し、皮質と髄質の2層構造からなる。 |

| c | 尿は、血液が濾過されて作られるため、糞便とは異なり、健康な状態であれば細菌等の微生物は存在しない。 |

| d | 男性では、加齢とともに前立腺が萎縮し、排尿困難等を生じることがある。 |

| a b c d | |

| 1 | 誤 正 正 誤 |

| 2 | 正 誤 正 正 |

| 3 | 誤 正 誤 正 |

| 4 | 正 誤 正 誤 |

| 5 | 正 正 誤 正 |

【正解4】

a○

b×

副腎は、左右の腎臓の「上部」にそれぞれ附属し、皮質と髄質の2層構造からなる。

c○

d×

男性では、加齢とともに前立腺が「肥大」し、排尿困難等を生じることがある。

問 7 目に関する記述について、正しいものの組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 目の充血は、血管が拡張して赤く見える状態であるが、強膜が充血したときは、白目の部分がピンク味を帯び、眼瞼の裏側も赤くなる。 |

|---|---|

| b | 網膜と水晶体の間は、組織液(房水)で満たされ、眼内に一定の圧(眼圧)を生じさせている。 |

| c | 涙液は、起きている間は絶えず分泌されており、目頭の内側にある小さな孔(涙点)から涙道に流れこんでいる。 |

| d | 眼精疲労とは、メガネやコンタクトレンズが合っていなかったり、神経性の疲労(ストレス)、睡眠不足、栄養不良等が要因となって、慢性的な目の疲れに肩こり、頭痛等の全身症状を伴う場合をいう。 |

- 1(a、b)

- 2(a、c)

- 3(b、d)

- 4(c、d)

【正解4】

a×

強膜が充血したときは、白目の部分はピンク味を帯びるが、眼瞼の裏側は「赤くならない」。

「結膜の充血」では白目の部分だけでなく眼瞼の裏側も赤くなる。

b×

「角膜」と水晶体の間は、組織液(房水)で満たされ、眼内に一定の圧(眼圧)を生じさせている。

c○

d○

問 8 外皮系に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 身体を覆う皮膚と、汗腺、皮脂腺、乳腺等の皮膚腺、爪や毛等の角質を総称して外皮系という。 |

|---|---|

| b | メラニン色素は、皮下組織の最下層にあるメラニン産生細胞で産生され、太陽光に含まれる紫外線から皮膚組織を防護する役割がある。 |

| c | 真皮は、線維芽細胞とその細胞で産生された線維性のタンパク質(コラーゲン、フィブリリン等)からなる結合組織の層で、皮膚の弾力と強さを与えている。 |

| d | 皮下脂肪層は、外気の熱や寒さから体を守るとともに、衝撃から体を保護するほか、脂質としてエネルギー源を蓄える機能がある。 |

| a b c d | |

| 1 | 誤 正 正 誤 |

| 2 | 正 誤 正 正 |

| 3 | 誤 正 誤 正 |

| 4 | 正 誤 正 誤 |

| 5 | 正 正 誤 正 |

【正解2】

a○

b×

メラニン色素は、「表皮」の最下層にあるメラニン産生細胞で産生され、太陽光に含まれる紫外線から皮膚組織を防護する役割がある。

c○

d○

問 9 中枢神経系に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 脳は、頭の上部から下後方部にあり、知覚、運動、記憶、情動、意思決定等の働きを行っている。 |

|---|---|

| b | 脳において、血液の循環量は心拍出量の約 15%、ブドウ糖の消費量は全身の約 25%と多いが、酸素の消費量は全身の約5%と少ない。 |

| c | 脳の血管は、末梢に比べて物質の透過に関する選択性が低く、タンパク質などの大分子や小分子でもイオン化した物質は血液中から脳の組織へ移行しやすい。 |

| d | 延髄には、心拍数を調節する心臓中枢、呼吸を調節する呼吸中枢等がある。 |

| a b c d | |

| 1 | 誤 正 正 誤 |

| 2 | 正 誤 誤 正 |

| 3 | 誤 誤 正 正 |

| 4 | 正 正 誤 誤 |

| 5 | 正 正 正 正 |

【正解2】

a○

b×

脳において、血液の循環量は心拍出量の約 15%、ブドウ糖の消費量は全身の約 25%、酸素の消費量は全身の「約 20%と多い」。

c×

脳の血管は、末梢に比べて物質の透過に関する選択性が「高く」、タンパク質などの大分子や小分子でもイオン化した物質は血液中から脳の組織へ移行「しにくい」。

d○

問 10 薬が働く仕組み等に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 外用薬の中には、適用部位から吸収された有効成分が、循環血液中に移行して全身作用を示すことを目的として設計されたものがある。 |

|---|---|

| b | 局所作用を目的とする医薬品の場合、全身性の副作用が生じることはない。 |

| c | 医薬品が体内で引き起こす薬効と副作用を理解するには、薬物動態に関する知識が不可欠である。 |

| d | 循環血液中に移行せずに薬効を発揮する医薬品であっても、その成分が体内から消失する過程では、吸収されて循環血液中に移行する場合がある。 |

| a b c d | |

| 1 | 正 正 誤 誤 |

| 2 | 正 誤 正 誤 |

| 3 | 誤 正 誤 正 |

| 4 | 正 誤 正 正 |

| 5 | 誤 正 正 誤 |

【正解4】

a○

b×

局所作用を目的とする医薬品によって全身性の副作用が生じることも「ある」。

c○

d○

問 11 医薬品の有効成分の吸収に関する記述について、正しいものの組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 一般に、消化管からの吸収は、消化管が積極的に医薬品の有効成分を取り込む現象である。 |

|---|---|

| b | 消化管における有効成分の吸収量や吸収速度は、消化管内容物や他の医薬品の作用によって影響を受ける。 |

| c | 坐剤の有効成分は、直腸内壁の粘膜から吸収され、容易に循環血液中に入り、初めに肝臓で代謝を受けてから全身に分布する。 |

| d | 眼の粘膜に適用する点眼薬の有効成分は、鼻涙管を通って鼻粘膜から吸収されることがあるため、眼以外の部位に到達して副作用を起こすことがある。 |

- 1(a、b)

- 2(a、c)

- 3(b、d)

- 4(c、d)

【正解3】

a×

一般に、消化管からの吸収は、「濃度の高い方から低い方へ受動的に拡散していく」現象である。

b○

c×

坐剤の有効成分は、直腸内壁の粘膜から吸収され、循環血液中に入り、初めに肝臓で代謝を「受けることなく」全身に分布する。

d○

問 12 薬の代謝及び排泄に関する記述について、正しいものの組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 肝初回通過効果とは、全身循環に移行する医薬品の有効成分の量が、消化管で吸収された量よりも、肝臓で代謝を受けた分だけ少なくなることをいう。 |

|---|---|

| b | 医薬品の有効成分の多くは、血液中で血漿タンパク質と結合して複合体を形成することによって、薬物代謝酵素による代謝を受けやすくなる。 |

| c | 腎機能が低下した人では、正常の人よりも医薬品の有効成分の尿中への排泄が遅れ、血中濃度が下がりにくいため、医薬品の効き目が過剰に現れたり、副作用を生じやすくなったりする。 |

| d | 小腸などの消化管粘膜には、代謝活性がない。 |

- 1(a、b)

- 2(a、c)

- 3(b、d)

- 4(c、d)

【正解2】

a○

b×

複合体を形成している有効成分の分子は薬物代謝酵素の作用で「代謝されない」。

c○

d×

小腸などの消化管粘膜にも、代謝活性が「ある」。

問 13 医薬品の体内での働きに関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 循環血液中に移行した有効成分は、血流によって全身の組織・器官へ運ばれて作用するが、多くの場合、標的となる細胞に存在する受容体、酵素、トランスポーターなどのタンパク質と結合し、その機能を変化させることで薬効や副作用を現す。 |

|---|---|

| b | 血中濃度は、ある時点でピーク(最高血中濃度)に達し、その後は低下していくが、これは吸収・分布の速度が代謝・排泄の速度を上回るためである。 |

| c | 医薬品を十分な間隔をあけずに追加摂取して血中濃度を高くしても、ある濃度以上になるとより強い薬効は得られなくなり、有害な作用(副作用や毒性)も現れにくくなる。 |

| d | 全身作用を目的とする医薬品の多くは、使用後の一定期間、その有効成分の血中濃度が治療域に維持されるよう、使用量及び使用間隔が定められている。 |

| a b c d | |

| 1 | 誤 正 正 誤 |

| 2 | 正 誤 誤 正 |

| 3 | 誤 誤 正 正 |

| 4 | 正 正 誤 誤 |

| 5 | 正 正 正 正 |

【正解2】

a○

b×

血中濃度は、ある時点でピーク(最高血中濃度)に達し、その後は低下していくが、これは「代謝・排泄」の速度が「吸収・分布」の速度を上回るためである。

c×

ある濃度以上になるとより強い薬効は得られなくなり、薬効は頭打ちとなるが、一方、有害な作用(副作用や毒性)は現れ「やすく」なる。

d○

問 14 医薬品の剤形及び適切な使用方法に関する記述について、正しいものの組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 錠剤は、内服用医薬品の剤形として最も広く用いられており、一定の形状に成型された固形製剤であるため、有効成分の苦味や刺激性を口中で感じることなく服用できる。 |

|---|---|

| b | チュアブル錠は、腸内での溶解を目的として錠剤表面をコーティングしているものであるため、口の中で舐めたり噛み砕いて服用してはならない。 |

| c | 経口液剤では、苦味やにおいが強く感じられることがあるので、小児に用いる医薬品の場合、白糖等の糖類を混ぜたシロップ剤とすることが多い。 |

| d | カプセル剤は、カプセル内に散剤や液剤等を充填した剤形であり、カプセルの原材料として乳糖が広く用いられているため乳成分に対してアレルギーを持つ人は使用を避けるなどの注意が必要である。 |

- 1(a、b)

- 2(a、c)

- 3(b、d)

- 4(c、d)

【正解2】

a○

b×

記述は、「腸溶錠」の内容である。

チュアブル錠は、「口の中で舐めたり噛み砕いたりして服用する剤形であり、水なしでも服用できる」。

c○

d×

カプセルの原材料として広く用いられている「ゼラチンはブタなどのタンパク質を主成分としているため、ゼラチン」に対してアレルギーを持つ人は使用を避けるなどの注意が必要である。

問 15 医薬品の副作用である重篤な皮膚粘膜障害に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 皮膚粘膜眼症候群と中毒性表皮壊死融解症のいずれも、発症機序の詳細が判明しておらず、また、その発症は非常にまれであるが、一旦発症すると多臓器障害の合併症等により致命的な転帰をたどることがある。 |

|---|---|

| b | 38℃以上の高熱、目の充血、目やに(眼分泌物)、まぶたの腫れ、目が開けづらい、口唇の違和感、口唇や陰部のただれ等の症状が持続したり、又は急激に悪化したりする場合には、原因と考えられる医薬品の使用を中止せず、直ちに皮膚科の専門医を受診する必要がある。 |

| c | 両眼に現れる急性結膜炎(結膜が炎症を起こし、充血、目やに、流涙、痒み、腫れ等を生じる病態)は、皮膚や粘膜の変化とほぼ同時期又は半日~1日程度先行して生じる。 |

| d | 皮膚粘膜眼症候群と中毒性表皮壊死融解症は、いずれも原因医薬品の使用開始後2週間以内に発症することが多く、医薬品の使用開始から1ヶ月を経過すると、その後発症することはないため、医薬品の使用開始直後は特に注意が必要である。 |

| a b c d | |

| 1 | 誤 正 正 誤 |

| 2 | 正 誤 正 正 |

| 3 | 誤 正 誤 正 |

| 4 | 正 誤 正 誤 |

| 5 | 正 正 誤 正 |

【正解4】

a○

b×

原因と考えられる医薬品の使用を「中止して」、直ちに皮膚科の専門医を受診する必要がある。

c○

d×

いずれも原因医薬品の使用開始後2週間以内に発症することが多いが、「1ヶ月以上経ってから起こることもある」。

問 16 医薬品の副作用である偽アルドステロン症に関する記述について、正しいものの組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 体内にカリウムが貯留し、体からナトリウムが失われることによって生じる病態である。 |

|---|---|

| b | 副腎皮質からのアルドステロン分泌が増加することにより生じる。 |

| c | 主な症状として、血圧上昇、手足のしびれ、喉の渇き、吐きけ・嘔吐等がある。 |

| d | 医薬品と食品との間の相互作用によって起きることがある。 |

- 1(a、b)

- 2(a、c)

- 3(b、d)

- 4(c、d)

【正解4】

a×

体内に「塩分(ナトリウム)と水」が貯留し、体から「カリウム」が失われることによって生じる病態である。

b×

副腎皮質からのアルドステロン分泌が増加「していないにもかかわらず」生じる。

c○

d○

問 17 精神神経系に現れる副作用に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 医薬品の副作用によって中枢神経系が影響を受け、物事に集中できない、落ち着きがなくなる等のほか、うつ等の精神神経症状を生じることがある。 |

|---|---|

| b | 精神神経症状は、医薬品の大量服用や長期連用、乳幼児への適用外の使用等の不適正な使用がなされた場合に限って発生する。 |

| c | 無菌性髄膜炎は、医薬品の副作用が原因の場合、全身性エリテマトーデス、混合性結合組織病、関節リウマチ等の基礎疾患がある人で発症リスクが高い。 |

| d | 医薬品の副作用を原因とする無菌性髄膜炎を過去に経験した人であっても、その症状が軽度であった場合には、再度、同じ医薬品を使用しても再発するおそれはない。 |

| a b c d | |

| 1 | 正 正 誤 誤 |

| 2 | 正 誤 正 誤 |

| 3 | 誤 正 誤 正 |

| 4 | 誤 誤 正 正 |

| 5 | 誤 正 正 誤 |

【正解2】

a○

b×

医薬品の大量服用や長期連用、乳幼児への適用外の使用等の不適正な使用がなされた場合に「限らず、通常の用法・用量でも発生することがある」。

c○

d×

過去に軽度の症状を経験した人の場合、再度、同じ医薬品を使用することにより「再発し、急激に症状が進行する場合がある」。

問 18 医薬品の副作用である喘息に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 原因となる医薬品の使用後、短時間(1時間以内)のうちに鼻水・鼻づまりが現れ、続いて咳、喘鳴及び呼吸困難を生じる。 |

|---|---|

| b | 内服薬のほか、坐薬や外用薬でも誘発されることがある。 |

| c | 合併症を起こさない限り、原因となった医薬品の有効成分が体内から消失すれば症状は寛解する。 |

| d | 軽症例でも 24時間以上持続し、重症例では窒息による意識消失から死に至る危険もある。 |

| a b c d | |

| 1 | 正 正 誤 正 |

| 2 | 正 正 正 誤 |

| 3 | 誤 誤 正 正 |

| 4 | 誤 正 誤 正 |

| 5 | 正 誤 正 誤 |

【正解2】

a○

b○

c○

d×

「軽症例は半日程度で回復するが、重症例は 24時間以上持続し」、窒息による意識消失から死に至る危険もある。

問 19 循環器系に現れる副作用に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | うっ血性心不全とは、心筋の自動性や興奮伝導の異常が原因で心臓の拍動リズムが乱れる病態である。 |

|---|---|

| b | 不整脈とは、全身が必要とする量の血液を心臓から送り出すことができなくなり、肺に血液が貯留して、種々の症状を示す疾患である。 |

| c | 不整脈の症状が現れたときには、直ちに原因と考えられる医薬品の使用を中止し、速やかに医師の診療を受ける必要がある。 |

| d | 不整脈は、代謝機能の低下によって発症リスクが高まることがあるので、腎機能や肝機能の低下、併用薬との相互作用等に留意するべきである。 |

| a b c d | |

| 1 | 正 正 誤 誤 |

| 2 | 正 誤 正 誤 |

| 3 | 誤 正 正 正 |

| 4 | 誤 誤 正 正 |

| 5 | 正 正 誤 正 |

【正解4】

a×

記述は、「不整脈」の内容である。

b×

記述は、「うっ血性心不全」の内容である。

c○

d○

問 20 泌尿器系に現れる副作用に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 腎障害では、ほとんど尿が出ない、尿が濁る・赤みを帯びる等の症状が現れる。 |

|---|---|

| b | 尿勢の低下等の兆候に留意することは、排尿困難の初期段階での適切な対応につながる。 |

| c | 医薬品による排尿困難や尿閉は、前立腺肥大等の基礎疾患がある人にのみ現れる。 |

| d | 膀胱炎様症状では、尿の回数増加(頻尿)、排尿時の疼痛、残尿感等の症状が現れる。 |

| a b c d | |

| 1 | 正 正 誤 誤 |

| 2 | 正 誤 正 誤 |

| 3 | 誤 正 正 正 |

| 4 | 誤 誤 正 正 |

| 5 | 正 正 誤 正 |

【正解5】

a○

b○

c×

医薬品による排尿困難や尿閉は、前立腺肥大等の基礎疾患が「ない人でも」現れる。

d○

第3章 主な医薬品とその作用

問 1 かぜ薬の配合成分とその配合目的の組み合わせについて、正しいものの組み合わせを1つ選びなさい。

| a | アセトアミノフェン ― 鼻汁を抑える |

|---|---|

| b | トラネキサム酸 ― 炎症による腫れを和らげる |

| c | ブロムヘキシン塩酸塩 ― 気管・気管支を拡げる |

| d | サリチルアミド ― 発熱を鎮め、痛みを和らげる |

- 1(a、b)

- 2(a、c)

- 3(b、d)

- 4(c、d)

【正解3】

a×

アセトアミノフェン ―「発熱を鎮め、痛みを和らげる」

b○

c×

ブロムヘキシン塩酸塩 ―「痰の切れを良くする」

d○

問 2 解熱鎮痛薬の配合成分に関する記述のうち、正しいものの組み合わせを1つ選びなさい。

| a | ボウイは、フトミミズ科の Pheretima aspergillum Perrier 又はその近縁動物の内部を除いたものを基原とする生薬で、古くから「熱さまし」として用いられてきた。 |

|---|---|

| b | シャクヤクは、発汗を促して解熱を助ける作用を期待して配合される。 |

| c | イソプロピルアンチピリンは、解熱及び鎮痛の作用は比較的強いが、抗炎症作用は弱いため、他の解熱鎮痛成分と組み合わせて配合される。 |

| d | エテンザミドは、作用の仕組みの違いによる相乗効果を期待して、他の解熱鎮痛成分と組み合わせて配合されることが多い。 |

- 1(a、b)

- 2(a、c)

- 3(b、d)

- 4(c、d)

【正解4】

a×

記述は、「ジリュウ」の内容である。

ボウイは、「ツヅラフジ科のオオツヅラフジの蔓性の茎及び根茎を、通例、横切したものを基原とする生薬で、鎮痛、尿量増加(利尿)等の作用を期待して用いられる」。

b×

記述は、「ショウキョウ、ケイヒ」等の内容である。

シャクヤクは、ボタン科のシャクヤクの根を基原とする生薬で、「鎮痛鎮痙作用、鎮静作用を示し、内臓の痛みにも用いられる」。

c○

d○

問 3 眠気を促す薬及びその配合成分に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 抗ヒスタミン成分を含有する睡眠改善薬は、目が覚めたあとも、注意力の低下や寝ぼけ様症状、判断力の低下等の一時的な意識障害、めまい、倦怠感を起こすことがあるので注意が必要である。 |

|---|---|

| b | ブロモバレリル尿素は、妊婦又は妊娠していると思われる女性に使用できる。 |

| c | 入眠障害、熟眠障害、中途覚醒、早朝覚醒等の症状が慢性的に続いている不眠は、抗ヒスタミン成分を含有する催眠鎮静薬により対処可能である。 |

| d | 15歳未満の小児では、抗ヒスタミン成分により眠気とは反対の中枢興奮などの副作用が起きやすいため、抗ヒスタミン成分を含有する睡眠改善薬の使用は避ける。 |

| a b c d | |

| 1 | 誤 正 誤 誤 |

| 2 | 正 誤 誤 正 |

| 3 | 正 正 正 正 |

| 4 | 誤 誤 誤 正 |

| 5 | 正 誤 正 誤 |

【正解2】

a○

b×

ブロモバレリル尿素は胎児に障害を引き起こす可能性があるため、妊婦又は妊娠していると思われる女性は「使用を避けるべき」である。

c×

入眠障害、熟眠障害、中途覚醒、早朝覚醒等の症状が慢性的に続いている場合は、うつ病等の精神神経疾患や、何らかの身体疾患に起因する不眠、又は催眠鎮静薬の使いすぎによる不眠等の可能性も考えられるため、「医療機関を受診させるなどの対応が必要」である。

d○

問 4 カフェインに関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 腎臓におけるカリウムイオン(同時に水分)の再吸収抑制があり、尿量の増加(利尿)をもたらす。 |

|---|---|

| b | 脳に軽い興奮状態を引き起こし、一時的に眠気や倦怠感を抑える効果がある。 |

| c | 医薬品や医薬部外品、食品にも含まれているため、それらとカフェインを含む眠気防止薬を同時に摂取すると、中枢神経系や循環器系等への作用が強く現れるおそれがある。 |

| d | 依存を形成する性質はないため、長期連用が勧められている。 |

| a b c d | |

| 1 | 誤 正 正 誤 |

| 2 | 正 正 誤 誤 |

| 3 | 正 誤 正 正 |

| 4 | 誤 正 正 正 |

| 5 | 正 誤 誤 正 |

【正解1】

a×

腎臓における「ナトリウム」イオン(同時に水分)の再吸収抑制があり、尿量の増加(利尿)をもたらす。

b○

c○

d×

作用は弱いながら反復摂取により依存を形成するという性質が「あるため、短期間の服用にとどめ、連用しないことという注意喚起がなされている」。

問 5 鎮暈薬(乗物酔い防止薬)及びその配合成分に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | ジフェニドール塩酸塩は、内耳にある前庭と脳を結ぶ神経(前庭神経)の調節作用のほか、内耳への血流を改善する作用を示す。 |

|---|---|

| b | メクリジン塩酸塩は、吐きけの防止・緩和を目的として配合されることがある。 |

| c | ピリドキシン塩酸塩は、脳に軽い興奮を起こさせて平衡感覚の混乱によるめまいを軽減させることを目的として配合されることがある。 |

| d | 乗物酔いの発現には不安や緊張などの心理的な要因による影響も大きく、それらを和らげることを目的として、鎮静成分のジプロフィリンが配合されている場合がある。 |

| a b c d | |

| 1 | 誤 正 正 誤 |

| 2 | 正 正 誤 誤 |

| 3 | 正 誤 正 正 |

| 4 | 誤 正 正 正 |

| 5 | 正 誤 誤 正 |

【正解2】

a○

b○

c×

記述は、「カフェインやジプロフィリンなどのキサンチン系成分」の内容である。

ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)は、「吐きけの防止に働くことを期待して、補助的に配合されている」。

d×

乗物酔いの発現には不安や緊張などの心理的な要因による影響も大きく、それらを和らげることを目的として、鎮静成分の「ブロモバレリル尿素、アリルイソプロピルアセチル尿素」等が配合されている場合がある。

問 6 小児の疳及び小児鎮静薬に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 小児鎮静薬として使用される漢方処方製剤は、生後3ヶ月未満の乳児に使用しても問題ない。 |

|---|---|

| b | 小児では、特段身体的な問題がなく、基本的な欲求が満たされていても、夜泣き、ひきつけ、疳の虫の症状が現れることがある。 |

| c | 小児鎮静薬は、鎮静作用のほか、血液の循環を促す作用があるとされる生薬成分を中心に配合されている。 |

| d | 小児鎮静薬は、症状の原因となる体質の改善を主眼としているものが多く、比較的長期間(1ヶ月位)継続して服用されることがある。 |

| a b c d | |

| 1 | 誤 正 正 誤 |

| 2 | 正 正 誤 誤 |

| 3 | 正 誤 正 正 |

| 4 | 誤 正 正 正 |

| 5 | 正 誤 誤 正 |

【正解4】

a×

漢方処方製剤は、用法用量において適用年齢の下限が設けられていない場合にあっても、生後3ヶ月未満の乳児には「使用しないこととなっている」。

b○

c○

d○

問 7 呼吸器官及び鎮咳去痰薬の配合成分に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | トリメトキノール塩酸塩水和物は、交感神経系を刺激することで気管支を拡張させ、咳や喘息の症状を鎮めることを目的として用いられる。 |

|---|---|

| b | 咳は、気管や気管支に何らかの異変が起こったときに、その刺激が中枢神経系に伝わり、視床下部にある咳嗽中枢の働きによって引き起こされる反応である。 |

| c | 気道粘膜に炎症を生じたときに咳が誘発され、また、炎症に伴って気管や気管支が拡張して喘息を生じることがある。 |

| d | コデインリン酸塩水和物、ジヒドロコデインリン酸塩は、胃腸の運動を低下させる作用も示し、副作用として便秘が現れることがある。 |

| a b c d | |

| 1 | 誤 正 正 誤 |

| 2 | 正 正 誤 誤 |

| 3 | 正 誤 正 正 |

| 4 | 誤 正 正 正 |

| 5 | 正 誤 誤 正 |

【正解5】

a○

b×

咳は、気管や気管支に何らかの異変が起こったときに、その刺激が中枢神経系に伝わり、「延髄」にある咳嗽中枢の働きによって引き起こされる反応である。

c×

気道粘膜に炎症を生じたときに咳が誘発され、また、炎症に伴って気管や気管支が「収縮」して喘息を生じることがある。

d○

問 8 口腔咽喉薬、含嗽薬及びその配合成分に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 噴射式の液剤は、口腔の奥まで届くよう、息を吸いながら噴射して使用する必要がある。 |

|---|---|

| b | トローチ剤やドロップ剤は、有効成分が口腔内や咽頭部に行き渡るよう、口中に含み、噛まずにゆっくり溶かすようにして使用される。 |

| c | クロルヘキシジングルコン酸塩が配合された含嗽薬は、口腔内に傷やひどいただれのある人では、強い刺激を生じるおそれがあるため、使用を避ける必要がある。 |

| d | グリチルリチン酸二カリウムは、口腔内や喉に付着した細菌等の微生物を死滅させたり、その増殖を抑えることを目的として用いられる。 |

| a b c d | |

| 1 | 誤 正 正 誤 |

| 2 | 正 正 誤 誤 |

| 3 | 正 誤 正 正 |

| 4 | 誤 正 正 正 |

| 5 | 正 誤 誤 正 |

【正解1】

a×

噴射式の液剤は、息を吸いながら噴射すると気管支や肺に入ってしまうおそれがあるため、「軽く息を吐きながら噴射することが望ましい」。

b○

c○

d×

記述は、「セチルピリジニウム塩化物、デカリニウム塩化物、ベンゼトニウム塩化物、ポビドンヨード、ヨウ化カリウム、ヨウ素、クロルヘキシジングルコン酸塩、クロルヘキシジン塩酸塩、チモール等の殺菌消毒成分」の内容である。

グリチルリチン酸二カリウムは、「声がれ、喉の荒れ、喉の不快感、喉の痛み又は喉の腫れの症状を鎮めることを目的として用いられる抗炎症成分」である。

問 9 胃の薬及びその配合成分に関する記述のうち、正しいものの組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 健胃薬は、炭水化物、脂質、タンパク質等の分解に働く酵素を補う等により、胃の内容物の消化を助けることを目的としている。 |

|---|---|

| b | 制酸薬は、胃液の分泌亢進による胃酸過多や、それに伴う胸やけ、腹部の不快感、吐きけ等の症状の緩和を目的としている。 |

| c | ピレンゼピン塩酸塩などの胃液分泌抑制成分は、副交感神経の伝達物質であるアセチルコリンの働きを促進する。 |

| d | 医薬部外品として製造販売されている消化薬は、配合できる成分やその上限量が定められており、また、効能・効果の範囲も限定されている。 |

- 1(a、b)

- 2(a、c)

- 3(b、d)

- 4(c、d)

【正解3】

a×

記述は、「消化薬」の内容である。

健胃薬は、「弱った胃の働きを高めること(健胃)」を目的としている。

b○

c×

胃液分泌抑制成分は、副交感神経の伝達物質であるアセチルコリンの働きを「抑える」。

d○

問 10 腸の薬の配合成分とその配合目的の組み合わせについて、正しいものの組み合わせを1つ選びなさい。

| a | オウバク ― 腸粘膜を保護する |

|---|---|

| b | 沈降炭酸カルシウム ― 腸管内の異常発酵等によって生じた有害な物質を吸着させる |

| c | ピコスルファートナトリウム ― 小腸を刺激して瀉下作用をもたらす |

| d | 次硝酸ビスマス ― 細菌感染による下痢の症状を鎮める |

- 1(a、b)

- 2(a、c)

- 3(b、d)

- 4(c、d)

【正解1】

a○

b○

c×

ピコスルファートナトリウム ―「大腸を刺激して排便を促す」

d×

次硝酸ビスマス ―「腸粘膜を保護する」

問 11 止瀉薬の配合成分に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | ロペラミド塩酸塩は、腸管の運動を低下させる作用を示す。 |

|---|---|

| b | 生薬成分のカオリンは、過剰な腸管の蠕動運動を正常化し、あわせて水分や電解質の分泌も抑える作用がある。 |

| c | タンニン酸ベルベリンは、牛乳にアレルギーがある人では使用を避ける必要がある。 |

| d | タンニン酸アルブミンは、まれに重篤な副作用としてショック(アナフィラキシー)を生じることがある。 |

| a b c d | |

| 1 | 誤 正 正 誤 |

| 2 | 正 誤 誤 正 |

| 3 | 正 正 正 誤 |

| 4 | 誤 誤 誤 正 |

| 5 | 正 正 誤 正 |

【正解2】

a○

b×

記述は、「木クレオソート」の内容である。

カオリンは、「腸管内の異常発酵等によって生じた有害な物質を吸着させる」。

c×

「タンニン酸アルブミン」は、牛乳にアレルギーがある人では使用を避ける必要がある。

d○

問 12 次の瀉下薬の配合成分に関する記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

| 1 | センノシドは、大腸に生息する腸内細菌によって分解され、分解生成物が大腸を刺激することで瀉下作用をもたらすと考えられている。 |

|---|---|

| 2 | 酸化マグネシウム等の無機塩類は、腸内容物の浸透圧を高めることで糞便中の水分量を増し、また、大腸を刺激して排便を促す。 |

| 3 | ヒマシ油は、比較的作用が穏やかなため、主に3歳未満の乳幼児の便秘に用いられる。 |

| 4 | カルメロースナトリウムは、腸管内で水分を吸収して腸内容物に浸透し、糞便のかさを増やすとともに糞便を柔らかくする。 |

| 5 | マルツエキスは、主成分である麦芽糖が腸内細菌によって分解(発酵)して生じるガスによって便通を促すとされている。 |

【正解3】

ヒマシ油は、「急激で強い瀉下作用(峻下作用)を示す」ため、激しい腹痛又は悪心・嘔吐の症状がある人、妊婦又は妊娠していると思われる女性、「3歳未満の乳幼児では使用を避けることとされている」。

問 13 胃腸薬及びその配合成分に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 整腸薬には、医薬部外品として製造販売されている製品はない。 |

|---|---|

| b | アズレンスルホン酸ナトリウムは、消化管内容物中に発生した気泡の分離を促すことを目的として配合されていることがある。 |

| c | 制酸成分を主体とする胃腸薬については、酸度の高い食品と一緒に使用すると胃酸に対する中和作用が低下することが考えられるため、炭酸飲料等での服用は適当でない。 |

| d | スクラルファートは、透析を受けている人は使用を避ける必要がある。 |

| a b c d | |

| 1 | 誤 誤 正 正 |

| 2 | 正 正 誤 誤 |

| 3 | 誤 正 誤 誤 |

| 4 | 正 正 誤 正 |

| 5 | 正 誤 正 正 |

【正解1】

a×

整腸薬には、医薬部外品として製造販売されている製品も「ある」。

人体に対する作用が緩和なものとして、配合できる成分やその上限量が定められている。

b×

記述は、「ジメチルポリシロキサン(別名ジメチコン)」の内容である。

アズレンスルホン酸ナトリウムは、「胃粘液の分泌を促す、胃粘膜を覆って胃液による消化から保護する、荒れた胃粘膜の修復を促す等の作用を期待して配合されている場合がある」。

c○

d○

問 14 胃腸鎮痛鎮痙薬の配合成分に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | エンゴサク、シャクヤクは、鎮痛鎮痙作用を期待して配合されている場合がある。 |

|---|---|

| b | パパベリン塩酸塩は、消化管の平滑筋に直接働いて胃腸の痙攣を鎮める作用を示すが、抗コリン成分と異なり、眼圧を上昇させる作用はない。 |

| c | アミノ安息香酸エチルは、消化管の粘膜及び平滑筋に対する麻酔作用による鎮痛鎮痙の効果を期待して配合されている場合がある。 |

| d | オキセサゼインは、局所麻酔作用のほか、胃液分泌を抑える作用もあるとされ、胃腸鎮痛鎮痙薬と制酸薬の両方の目的で使用される。 |

| a b c d | |

| 1 | 誤 誤 正 正 |

| 2 | 正 正 誤 誤 |

| 3 | 誤 正 誤 誤 |

| 4 | 正 正 誤 正 |

| 5 | 正 誤 正 正 |

【正解5】

a○

b×

パパベリン塩酸塩は、抗コリン成分と異なり自律神経系を介した作用ではないが、眼圧を上昇させる作用を「示す」。

c○

d○

問 15 浣腸薬及びその配合成分に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 注入剤を使用する場合は、薬液の放出部を肛門に差し込み、薬液だまりの部分を絞って、薬液を押し込むように注入する。 |

|---|---|

| b | グリセリンが配合された浣腸薬は、肛門や直腸の粘膜に損傷があり出血している場合に使用される。 |

| c | 腹痛が著しい場合や便秘に伴って吐きけや嘔吐が現れた場合には、急性腹症の可能性があり、浣腸薬の配合成分の刺激によってその症状を悪化させるおそれがある。 |

| d | ソルビトールは、浸透圧の差によって腸管壁から水分を取り込んで直腸粘膜を刺激し、排便を促す効果を期待して用いられる。 |

| a b c d | |

| 1 | 誤 誤 正 正 |

| 2 | 正 正 誤 誤 |

| 3 | 誤 正 誤 誤 |

| 4 | 正 正 誤 正 |

| 5 | 正 誤 正 正 |

【正解5】

a○

b×

グリセリンが配合された浣腸薬が、肛門や直腸の粘膜に損傷があり出血しているときに「使用されると、グリセリンが傷口から血管内に入って、赤血球の破壊(溶血)を引き起こす、また、腎不全を起こすおそれがある」。

c○

d○

問 16 駆虫薬及びその配合成分に関する記述のうち、正しいものの組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 腸管内に生息する寄生虫の虫体、虫卵及び腸管内以外に潜伏した幼虫に駆虫作用を示す。 |

|---|---|

| b | サントニンは、肝臓で代謝されるため、肝臓病の診断を受けた人は使用する前に医師や薬剤師に相談をする必要がある。 |

| c | パモ酸ピルビニウムは、アセチルコリン伝達を妨げて、回虫及び蟯虫の運動筋を麻痺させる作用を示す。 |

| d | カイニン酸は、回虫に痙攣を起こさせる作用を示し、虫体を排便とともに排出させることを目的として用いられる。 |

- 1(a、b)

- 2(a、c)

- 3(b、d)

- 4(c、d)

【正解3】

a×

腸管内に生息する虫体にのみ作用し、「虫卵や腸管内以外に潜伏した幼虫(回虫の場合)には駆虫作用が及ばない」。

b○

c×

記述は、「ピペラジンリン酸塩」の内容である。

パモ酸ピルビニウムは、「蟯虫の呼吸や栄養分の代謝を抑えて殺虫作用を示す」。

d○

問 17 強心薬及びその配合成分に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | ユウタンは、ウシ科のウシの胆嚢中に生じた結石を基原とする生薬で、強心作用のほか、末梢血管の拡張による血圧降下、興奮を静める等の作用があるとされる。 |

|---|---|

| b | 強心薬には、心筋を弛緩させる成分が主体として配合されている。 |

| c | リュウノウは、中枢神経系の刺激作用による気つけの効果を期待して用いられる。 |

| d | 一般に、強心薬を5~6日間使用して症状の改善がみられない場合には、心臓以外の要因、例えば、呼吸器疾患、貧血、高血圧症、甲状腺機能の異常等のほか、精神神経系の疾患も考えられる。 |

| a b c d | |

| 1 | 誤 誤 正 正 |

| 2 | 正 正 誤 誤 |

| 3 | 誤 正 誤 誤 |

| 4 | 正 正 誤 正 |

| 5 | 正 誤 正 正 |

【正解1】

a×

記述は、「ゴオウ」の内容である。

ユウタンは、「クマ科の Ursus arctos Linné 又はその他近縁動物の胆汁を乾燥したものを基原とする生薬で、苦味による健胃作用を期待して用いられるほか、消化補助成分として配合される場合もある」。

b×

強心薬には、「心筋に作用して、その収縮力を高めるとされる成分」が主体として配合されている。

c○

d○

問 18 高コレステロール改善薬及びその配合成分に関する記述のうち、正しいものの組み合わせを1つ選びなさい。

| a | パンテチンは、低密度リポタンパク質(LDL)の異化排泄を促進し、リポタンパクリパーゼ活性を下げて、高密度リポタンパク質(HDL)の産生を高める作用がある。 |

|---|---|

| b | 高コレステロール改善薬は、ウエスト周囲径(腹囲)を減少させるなどの痩身効果を目的とした医薬品である。 |

| c | 大豆油不けん化物(ソイステロール)には、腸管におけるコレステロールの吸収を抑える働きがあるとされる。 |

| d | ビタミンB2は、コレステロールの生合成抑制と排泄・異化促進作用、中性脂肪抑制作用、過酸化脂質分解作用を有すると言われている。 |

- 1(a、b)

- 2(a、c)

- 3(b、d)

- 4(c、d)

【正解4】

a×

パンテチンは、低密度リポタンパク質(LDL)の異化排泄を促進し、リポタンパクリパーゼ活性を「高めて」、高密度リポタンパク質(HDL)の産生を高める作用がある。

b×

高コレステロール改善薬は、ウエスト周囲径(腹囲)を減少させるなどの痩身効果を目的とする医薬品では「ない」。

c○

d○

問 19 貧血用薬(鉄製剤)及びその配合成分に関する記述のうち、正しいものの組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 鉄分の吸収は、空腹時のほうが高いとされているが、消化器系への副作用を軽減するには、食後に服用することが望ましい。 |

|---|---|

| b | 硫酸コバルトは、骨髄での造血機能を高める目的で配合されている場合がある。 |

| c | 服用の前後30分に、アスコルビン酸を含む飲食物を摂取すると、鉄の吸収が悪くなることがあるので、服用前後はそれらの摂取を控えることとされている。 |

| d | ビタミンB6は、消化管内で鉄が吸収されやすい状態に保つことを目的として用いられる。 |

- 1(a、b)

- 2(a、c)

- 3(b、d)

- 4(c、d)

【正解1】

a○

b○

c×

服用の前後 30分に「タンニン酸」を含む飲食物(緑茶、紅茶、コーヒー、ワイン、柿等)を摂取すると、鉄の吸収が悪くなることがあるので、服用前後はそれらの摂取を控えることとされている。

d×

記述は、「ビタミンC」の内容である。

ビタミンB6は、「ヘモグロビン産生に必要なビタミン成分」である。

問 20 循環器用薬及びその配合成分に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 高血圧や心疾患に伴う諸症状を改善する一般用医薬品は、体質の改善又は症状の緩和を目的とするものではなく、高血圧や心疾患そのものの治療を目的とするものである。 |

|---|---|

| b | ルチンは、ビタミン様物質の一種で、高血圧等における毛細血管の補強、強化の効果を期待して用いられる。 |

| c | イノシトールヘキサニコチネートは、ニコチン酸が遊離し、そのニコチン酸の働きによって末梢の血液循環を改善する作用を示すとされる。 |

| d | 三黄瀉心湯は、構成生薬としてダイオウを含んでおり、本剤を使用している間は、瀉下薬の使用を避ける必要がある。 |

| a b c d | |

| 1 | 誤 正 正 正 |

| 2 | 正 誤 誤 正 |

| 3 | 正 誤 正 誤 |

| 4 | 誤 誤 正 正 |

| 5 | 正 正 誤 誤 |

【正解1】

a×

高血圧や心疾患に伴う諸症状を改善する一般用医薬品は、体質の改善又は症状の緩和を「主眼としており」、いずれも高血圧や心疾患そのものの治療を目的とするものでは「ない」。

b○

c○

d○

問 21 痔及び痔の薬に関する記述のうち、正しいものの組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 直腸粘膜と皮膚の境目となる歯状線より上部の、直腸粘膜にできた痔核を外痔核と呼ぶ。 |

|---|---|

| b | 内用痔疾用薬は、比較的緩和な抗炎症作用、血行改善作用を目的とする成分のほか、瀉下・整腸成分等が配合されたものである。 |

| c | 痔瘻は、肛門の出口からやや内側の上皮に傷が生じた状態であり、一般に、「切れ痔」と呼ばれる。 |

| d | 痔は、肛門部に過度の負担をかけることやストレス等により生じる生活習慣病である。 |

- 1(a、b)

- 2(a、c)

- 3(b、d)

- 4(c、d)

【正解3】

a×

記述は、「内痔核」の内容である。

外痔核は、「歯状線より下部の、肛門の出口側にできた痔核」である。

b○

c×

記述は、「裂肛」の内容である。

痔瘻は、「肛門内部に存在する肛門腺窩と呼ばれる小さなくぼみに糞便の滓が溜まって炎症・化膿を生じた状態」である。

d○

問 22 泌尿器用薬及びその配合成分に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | ブクリョウは、ツツジ科のクマコケモモの葉を基原とする生薬で、煎薬として残尿感、排尿に際しての不快感のあるものに用いられる。 |

|---|---|

| b | ソウハクヒは、クワ科のマグワの根皮を基原とする生薬で、煎薬として尿量減少に用いられる。 |

| c | 牛車腎気丸は、胃腸が弱く下痢しやすい人、のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人では、胃部不快感、腹痛等の副作用が現れやすい等、不向きとされる。 |

| d | ウワウルシは、利尿作用のほかに、経口的に摂取した後、尿中に排出される分解代謝物が抗菌作用を示し、尿路の殺菌消毒効果を期待して用いられる。 |

| a b c d | |

| 1 | 誤 正 正 誤 |

| 2 | 正 正 誤 誤 |

| 3 | 正 誤 正 正 |

| 4 | 誤 正 正 正 |

| 5 | 正 誤 誤 正 |

【正解4】

a×

記述は、「ウワウルシ」の内容である。

ブクリョウは、「サルノコシカケ科のマツホドの菌核で、通例、外層をほとんど除いたものを基原とする生薬で、利尿、健胃、鎮静等の作用を期待して用いられる」。

b○

c○

d○

問 23 婦人薬、その配合成分及びその適用対象となる体質・症状に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 婦人薬は、月経及び月経周期に伴って起こる症状を中心として、女性に現れる特有な諸症状の緩和と、保健を主たる目的とする医薬品である。 |

|---|---|

| b | 利尿作用を期待して、オウレンが配合されている場合がある。 |

| c | 更年期における血の道症の症状とは、臓器・組織の形態的異常があり、抑うつや寝つきが悪くなる、神経質、集中力の低下等の精神神経症状が現れる病態のことである。 |

| d | 女性ホルモン成分であるエチニルエストラジオールは、長期連用により血栓症を生じるおそれがあり、また、乳癌や脳卒中などの発生確率が高まる可能性もある。 |

| a b c d | |

| 1 | 誤 正 正 誤 |

| 2 | 正 正 誤 誤 |

| 3 | 正 誤 正 正 |

| 4 | 誤 正 正 正 |

| 5 | 正 誤 誤 正 |

【正解5】

a○

b×

記述は、「モクツウ、ブクリョウ」等の内容である。

オウレンは、「苦味による健胃作用、収斂作用、抗菌作用、抗炎症作用等を期待して用いられる」。

c×

臓器・組織の形態的異常が「なく」、抑うつや寝つきが悪くなる、神経質、集中力の低下等の精神神経症状が現れる病態のことである。

d○

問 24 アレルギー、内服アレルギー用薬(鼻炎用内服薬を含む。)及びその配合成分に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 蕁麻疹は、アレルゲンとの接触以外に、皮膚への物理的な刺激等によってヒスタミンが肥満細胞から遊離して生じるものが知られている。 |

|---|---|

| b | 鼻炎用内服薬には、鼻粘膜の充血や腫れを和らげることを目的として、アドレナリン抑制成分が配合されている場合がある。 |

| c | 内服アレルギー用薬は、蕁麻疹や湿疹、かぶれ及びそれらに伴う皮膚の痒み又は鼻炎に用いられる内服薬の総称である。 |

| d | 抗ヒスタミン成分として、クレマスチンフマル酸塩、ジフェニルピラリン塩酸塩等が用いられる。 |

| a b c d | |

| 1 | 誤 正 正 誤 |

| 2 | 正 正 誤 誤 |

| 3 | 正 誤 正 正 |

| 4 | 誤 正 正 正 |

| 5 | 正 誤 誤 正 |

【正解3】

a○

b×

鼻粘膜の充血や腫れを和らげることを目的として、「アドレナリン作動成分」が配合されている場合がある。

c○

d○

問 25 鼻炎用点鼻薬の配合成分に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | セチルピリジニウム塩化物は、ヒスタミンの働きを抑える作用を目的として配合されている場合がある。 |

|---|---|

| b | リドカイン塩酸塩は、鼻粘膜の過敏性や痛みや痒みを抑えることを目的として配合されている場合がある。 |

| c | クロモグリク酸ナトリウムは、アレルギー性でない鼻炎や副鼻腔炎に対しても有効である。 |

| d | ベンザルコニウム塩化物は、黄色ブドウ球菌、溶血性連鎖球菌及び結核菌に対する殺菌消毒作用を示す。 |

| a b c d | |

| 1 | 誤 誤 正 正 |

| 2 | 正 正 誤 誤 |

| 3 | 誤 正 誤 誤 |

| 4 | 正 正 誤 正 |

| 5 | 正 誤 正 正 |

【正解3】

a×

記述は、「クロルフェニラミンマレイン酸塩、ケトチフェンフマル酸塩等の抗ヒスタミン成分」の内容である。

セチルピリジニウム塩化物は、「鼻粘膜を清潔に保ち、細菌による二次感染を防止する殺菌消毒成分」である。

b○

c×

クロモグリク酸ナトリウムは、アレルギー性でない鼻炎や副鼻腔炎に対しては「無効」である。

d×

ベンザルコニウム塩化物は、黄色ブドウ球菌、溶血性連鎖球菌又は「カンジダ等の真菌類に対する殺菌消毒作用を示すが、結核菌やウイルスには効果がない」。

問 26 眼科用薬に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | ソフトコンタクトレンズは、水分を含みやすく、防腐剤などの配合成分がレンズに吸着されて、角膜に障害を引き起こす原因となるおそれがあるため、装着したままの点眼は避けることとされている製品が多い。 |

|---|---|

| b | 一度に何滴も点眼しても効果が増すことはなく、副作用を起こしやすくなることもない。 |

| c | 点眼後は、しばらくまばたきを繰り返して、薬液を結膜嚢内に行き渡らせる。 |

| d | 一般用医薬品の点眼薬には、緑内障の症状を改善できるものはない。 |

| a b c d | |

| 1 | 誤 正 正 誤 |

| 2 | 正 正 誤 誤 |

| 3 | 正 誤 正 正 |

| 4 | 誤 正 正 正 |

| 5 | 正 誤 誤 正 |

【正解5】

a○

b×

一度に何滴も点眼しても効果が増すわけではなく、むしろ薬液が鼻腔内へ流れ込み、鼻粘膜や喉から吸収されて、「副作用を起こしやすくなる」。

c×

点眼後は、しばらく「眼瞼(まぶた)を閉じて」、薬液を結膜嚢内に行き渡らせる。

d○

問 27 殺菌消毒薬の配合成分に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | オキシドール(過酸化水素水)は、一般細菌類、真菌類、結核菌、ウイルスに対して殺菌消毒作用を示す。 |

|---|---|

| b | クロルヘキシジングルコン酸塩は、一般細菌類、真菌類に対して比較的広い殺菌消毒作用を示すが、結核菌やウイルスに対する殺菌消毒作用はない。 |

| c | ヨードチンキは、化膿している部位では、かえって症状を悪化させるおそれがある。 |

| d | ポビドンヨードは、ヨウ素をポリビニルピロリドン(PVP)と呼ばれる担体に結合させて水溶性とし、徐々にヨウ素が遊離して殺菌作用を示す。 |

| a b c d | |

| 1 | 誤 正 正 誤 |

| 2 | 正 正 誤 誤 |

| 3 | 正 誤 正 正 |

| 4 | 誤 正 正 正 |

| 5 | 正 誤 誤 正 |

【正解4】

a×

オキシドールは、「一般細菌類の一部(連鎖球菌、黄色ブドウ球菌などの化膿菌)」に対する殺菌消毒作用を示す。

b○

c○

d○

問 28 外皮用薬及びその配合成分に関する記述のうち、正しいものの組み合わせを1つ選びなさい。

| a | インドメタシン含有の貼付剤を使用すると、適用部位の皮膚に、腫れ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感が現れることがある。 |

|---|---|

| b | 温感刺激成分を主薬とする貼付剤は、貼付部位をコタツ等の保温器具で温めると強い痛みを生じやすくなるほか、いわゆる低温やけどを引き起こすおそれがある。 |

| c | 打撲や捻挫の急性の腫れに対しては、温感刺激成分が配合された外用鎮痛薬が適すとされる。 |

| d | 一般的に、じゅくじゅくと湿潤している患部には、有効成分の浸透性が高い液剤が適している。 |

- 1(a、b)

- 2(a、c)

- 3(b、d)

- 4(c、d)

【正解1】

a○

b○

c×

打撲や捻挫の急性の腫れに対しては、「冷感刺激成分」が配合された外用鎮痛薬が適すとされる。

d×

一般的に、じゅくじゅくと湿潤している患部には、「軟膏」が適すとされる。

液剤は有効成分の浸透性が高いが、患部に対する刺激が強い。皮膚が厚く角質化している部分には、液剤が適している。

問 29 みずむし・たむし等及びその治療薬の配合成分に関する記述のうち、正しいものの組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 爪白癬は、爪内部に薬剤が浸透しにくいため難治性で、医療機関(皮膚科)における全身的な治療(内服抗真菌薬の処方)を必要とする場合が少なくない。 |

|---|---|

| b | みずむしは、皮膚糸状菌という真菌類の一種が皮膚に寄生することによって起こる深在性真菌感染症である。 |

| c | モクキンピ(アオイ科のムクゲの幹皮を基原とする生薬)のエキスは、皮膚糸状菌の増殖を抑える作用を期待して用いられる。 |

| d | ピロールニトリンは、患部を酸性にすることで、皮膚糸状菌の発育を抑える。 |

- 1(a、b)

- 2(a、c)

- 3(b、d)

- 4(c、d)

【正解2】

a○

b×

みずむしは、皮膚糸状菌(白癬菌)という真菌類の一種が皮膚に寄生することによって起こる「表在性真菌感染症」である。

c○

d×

記述は、「ウンデシレン酸、ウンデシレン酸亜鉛」の内容である。

ピロールニトリンは、「菌の呼吸や代謝を妨げることにより、皮膚糸状菌の増殖を抑える」。

問 30 歯痛・歯槽膿漏薬の配合成分に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | カルバゾクロムは、炎症を起こした歯周組織からの出血を抑える作用を期待して配合されている場合がある。 |

|---|---|

| b | ミルラは、歯周組織の血行を促す効果を期待して配合されている場合がある。 |

| c | チモールは、炎症を起こした歯周組織からの出血を抑える作用を期待して配合されている場合がある。 |

| d | カミツレは、抗炎症、抗菌の作用を期待して配合されている場合がある。 |

| a b c d | |

| 1 | 誤 正 正 誤 |

| 2 | 正 正 誤 誤 |

| 3 | 正 誤 正 正 |

| 4 | 誤 正 正 正 |

| 5 | 正 誤 誤 正 |

【正解5】

a○

b×

記述は、「ビタミンE(トコフェロールコハク酸エステルカルシウム、トコフェロール酢酸エステル等)」の内容である。

ミルラは、「咽頭粘膜をひきしめる(収斂)作用のほか、抗菌作用も期待して用いられる」。

c×

記述は、「カルバゾクロム」の内容である。

チモールは、「歯肉溝での細菌の繁殖を抑えることを目的として配合されている場合がある」。

d○

問 31 禁煙補助剤に関する記述のうち、正しいものの組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 使用する際は、喫煙量を徐々に減らしていくよう指導する。 |

|---|---|

| b | 非喫煙者では、一般にニコチンに対する耐性がないため、吐きけ、めまい、腹痛などの症状が現れやすく、誤って使用することのないよう注意する必要がある。 |

| c | 妊婦又は妊娠していると思われる女性であっても、使用を避ける必要はない。 |

| d | コーヒーや炭酸飲料など口腔内を酸性にする食品を摂取した後、しばらくは使用を避けることとされている。 |

- 1(a、b)

- 2(a、c)

- 3(b、d)

- 4(c、d)

【正解3】

a×

禁煙補助剤は、「喫煙を完全に止めたうえ使用する」こととされている。

b○

c×

妊婦又は妊娠していると思われる女性では、摂取されたニコチンにより胎児に影響が生じるおそれがあるため、使用を避ける必要が「ある」。

d○

問 32 ビタミン成分に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | ビタミンAは、夜間視力を維持したり、皮膚や粘膜の機能を正常に保つために重要な栄養素である。 |

|---|---|

| b | ビタミンB1は、脂質の代謝に関与し、皮膚や粘膜の機能を正常に保つために重要な栄養素である。 |

| c | ビタミンCは、メラニンの産生を抑える働きがあるとされる。 |

| d | ビタミンDは、赤血球の形成を助け、また、神経機能を正常に保つために重要な栄養素である。 |

| a b c d | |

| 1 | 誤 正 誤 誤 |

| 2 | 正 誤 誤 正 |

| 3 | 正 正 正 正 |

| 4 | 誤 誤 誤 正 |

| 5 | 正 誤 正 誤 |

【正解5】

a○

b×

記述は、「ビタミンB2」の内容である。

ビタミンB1は、「炭水化物からのエネルギー産生に不可欠な栄養素」である。

c○

d×

記述は、「ビタミンB12」の内容である。

ビタミンDは、「腸管でのカルシウム吸収及び尿細管でのカルシウム再吸収を促して、骨の形成を助ける栄養素」である。

問 33 滋養強壮保健薬の配合成分に関する記述のうち、正しいものの組み合わせを1つ選びなさい。

| a | ヘスペリジンは、米油及び米胚芽油から見出された抗酸化作用を示す成分で、ビタミンE等と組み合わせて配合されている。 |

|---|---|

| b | システインは、髪や爪、肌などに存在するアミノ酸の一種で、皮膚におけるメラニンの生成を抑えるとともに、皮膚の新陳代謝を活発にしてメラニンの排出を促す働きがあるとされる。 |

| c | グルクロノラクトンは、軟骨組織の主成分で、軟骨成分を形成及び修復する働きがあるとされる。 |

| d | アミノエチルスルホン酸(タウリン)は、筋肉や脳、心臓、目、神経等、体のあらゆる部分に存在し、肝臓機能を改善する働きがあるとされる。 |

- 1(a、b)

- 2(a、c)

- 3(b、d)

- 4(c、d)

【正解3】

a×

記述は、「ガンマ-オリザノール」の内容である。

ヘスペリジンは、「ビタミン様物質のひとつで、ビタミンCの吸収を助ける等の作用があるとされ、滋養強壮保健薬のほか、かぜ薬等にも配合されている」。

b○

c×

記述は、「コンドロイチン硫酸」の内容である。

グルクロノラクトンは、「肝臓の働きを助け、肝血流を促進する働きがあり、全身倦怠感や疲労時の栄養補給を目的として配合されている」。

d○

問 34 漢方処方製剤に関する記述のうち、正しいものの組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 漢方処方製剤の使用においても、間質性肺炎や肝機能障害のような重篤な副作用が起きることがある。 |

|---|---|

| b | 漢方の病態認識には、虚実、陰陽、気血水、五臓などがある。 |

| c | 漢方薬とは、古来に中国において発展してきた伝統医学で用いる薬剤全体を概念的に広く表現する時に用いる言葉である。 |

| d | 現代では、一般用医薬品の漢方処方製剤として、処方に基づく生薬混合物の浸出液を濃縮して調製された乾燥エキス製剤を散剤等に加工したもののみが、市販されている。 |

- 1(a、b)

- 2(a、c)

- 3(b、d)

- 4(c、d)

【正解1】

a○

b○

c×

漢方薬とは、古来に「中国から伝わり、日本において発展してきた日本の伝統医学(漢方医学)」で用いる薬剤全体を概念的に広く表現する時に用いる言葉である。

d×

現代では、漢方処方製剤の多くは、処方に基づく生薬混合物の浸出液を濃縮して調製された乾燥エキス製剤を散剤等に加工して市販されているが、「軟エキス剤、伝統的な煎剤用の刻み生薬の混合物、処方に基づいて調製された丸剤等も存在する」。

問 35 生薬に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | ブシは、心筋の収縮力を高めて血液循環を改善する作用を持つ。 |

|---|---|

| b | サンザシは、鎮痛、抗菌等の作用を期待して用いられる。 |

| c | カッコンは、解熱、鎮痙等の作用を期待して用いられる。 |

| d | サイコは、抗炎症、鎮痛等の作用を期待して用いられる。 |

| a b c d | |

| 1 | 誤 正 正 誤 |

| 2 | 正 正 誤 誤 |

| 3 | 正 誤 正 正 |

| 4 | 誤 正 正 正 |

| 5 | 正 誤 誤 正 |

【正解3】

a○

b×

記述は、「レンギョウ」の内容である。

サンザシは、「健胃、消化促進等の作用を期待して用いられる」。

c○

d○

問 36 殺菌・消毒、消毒薬及びその配合成分に関する記述のうち、正しいものの組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 殺菌・消毒は、生存する微生物の数を減らすために行われる処置である。 |

|---|---|

| b | 手指又は皮膚の殺菌・消毒を目的とする消毒薬は、医薬品としてのみ流通している。 |

| c | エタノールは、微生物のタンパク質の変性作用を有し、結核菌を含む一般細菌類のみならず、真菌類に対しても殺菌消毒作用を示す。 |

| d | 酸性やアルカリ性の消毒薬が目に入った場合は、中和剤を使って早期に十分な時間(15分間以上)洗眼するのがよい。 |

- 1(a、b)

- 2(a、c)

- 3(b、d)

- 4(c、d)

【正解2】

a○

b×

手指又は皮膚の殺菌・消毒を目的とする消毒薬「のうち、配合成分やその濃度等があらかじめ定められた範囲内である製品については、医薬部外品として流通することが認められている」。

「器具等の殺菌・消毒を併せて目的とする製品」については、医薬品としてのみ製造販売されている。

c○

d×

酸やアルカリが目に入った場合は、「流水」で早期に十分な時間(15分間以上)洗眼する。

酸をアルカリで中和したり、アルカリを酸で中和するといった処置は、熱を発生して刺激をかえって強め、状態が悪化するおそれがあるため適切ではない。

問 37 衛生害虫及び忌避剤に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | ヒョウヒダニ類は、通常は他のダニや昆虫の体液を吸って生きているが、大量発生したときにはヒトが刺されることがあり、刺されるとその部位が赤く腫れて痒みを生じる。 |

|---|---|

| b | 忌避剤は、人体に直接使用されるが、蚊、ツツガムシ等が人体に取り付いて吸血したり、病原細菌等を媒介するのを防止するものであり、虫さされによる痒みや腫れなどの症状を和らげる効果はない。 |

| c | スプレー剤となっている忌避剤を顔面に使用する場合は、いったん手のひらに噴霧してから塗布する等、直接顔面に噴霧しないようにする必要がある。 |

| d | ディートを含有する忌避剤は、生後6ヶ月未満の乳児については、顔面への使用を避け、1日の使用限度(1日1回)を守って使用する必要がある。 |

| a b c d | |

| 1 | 誤 正 正 誤 |

| 2 | 正 正 誤 誤 |

| 3 | 正 誤 正 正 |

| 4 | 誤 正 正 正 |

| 5 | 正 誤 誤 正 |

【正解1】

a×

記述は、「ツメダニ類」の内容である。

ヒョウヒダニ類は、「ヒトを刺すことはないが、ダニの糞や死骸がアレルゲンとなって気管支喘息やアトピー性皮膚炎などを引き起こすことがある」。

b○

c○

d×

ディートを含有する忌避剤は、「生後6ヶ月未満の乳児への使用を避けることとされている」。

生後6ヶ月から12歳未満までの小児については、顔面への使用を避け、1日の使用限度(6ヶ月以上2歳未満:1日1回、2歳以上12歳未満:1日1~3回)を守って使用する必要がある。

問 38 次の殺虫剤等の配合成分のうち、ピレスロイド系殺虫成分に分類されるものを1つ選びなさい。

| 1 | トリクロルホン |

|---|---|

| 2 | ペルメトリン |

| 3 | メトキサジアゾン |

| 4 | メトプレン |

【正解2】

1×

トリクロルホンは、「有機リン系殺虫成分」である。

2○

ピレスロイド系殺虫成分には、ペルメトリン、フェノトリン、フタルスリン等がある。

3×

メトキサジアゾンは、「オキサジアゾール系殺虫成分」である。

4×

メトプレンは、「昆虫成長阻害成分」である。

問 39 一般用検査薬に関する記述のうち、正しいものの組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 正しい方法で検体の採取を行い、正しく使用すれば、偽陰性・偽陽性を完全に排除することができる。 |

|---|---|

| b | 専ら疾病の診断に使用されることが目的とされる医薬品のうち、人体に直接使用されることのないものを体外診断用医薬品という。 |

| c | 尿糖・尿タンパク同時検査の場合、食後の尿を検体とする。 |

| d | 尿糖・尿タンパクの検査にあたり、医薬品を使用している場合は、検査結果に影響を与える成分を含むものがあるため、医師や薬剤師に相談するよう説明が必要である。 |

- 1(a、b)

- 2(a、c)

- 3(b、d)

- 4(c、d)

【正解3】

a×

いかなる検査薬においても偽陰性・偽陽性を完全に排除することは「困難」である。

b○

c×

尿糖・尿タンパク同時検査の場合、「早朝尿(起床直後の尿)」を検体とする。

d○

問 40 妊娠検査薬に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 検体としては、尿中ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン(hCG)が検出されやすい早朝尿(起床直後の尿)が向いている。 |

|---|---|

| b | 妊娠の確定診断を目的としたものである。 |

| c | 経口避妊薬や更年期障害治療薬などのホルモン剤を使用している人では、妊娠していなくても検査結果が陽性となることがある。 |

| d | 一般的に、月経予定日が過ぎて概ね1週目以降の検査が推奨されている。 |

| a b c d | |

| 1 | 誤 正 正 誤 |

| 2 | 正 正 誤 誤 |

| 3 | 正 誤 正 正 |

| 4 | 誤 正 正 正 |

| 5 | 正 誤 誤 正 |

【正解3】

a○

b×

妊娠検査薬は、「妊娠の早期判定の補助として尿中のhCGの有無を調べるものであり、その結果をもって直ちに妊娠しているか否かを断定することはできない」。

妊娠の確定診断には、尿中のホルモン検査だけでなく、専門医による問診や超音波検査などの結果から総合的に妊娠の成立を見極める必要がある。

c○

d○

第4章 薬事に関する法規と制度

問 1 次の記述は、医薬品医療機器等法第1条の条文である。( )にあてはまる字句として、正しいものの組み合わせを1つ選びなさい。なお、同じ記号の( )には同じ字句が入る。

この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの( a )による( b )上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、( c )の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、( b )の向上を図ることを目的とする。

| 1 | a使用 b公衆衛生 c指定薬物 |

|---|---|

| 2 | a販売 b公衆衛生 c一般用医薬品 |

| 3 | a使用 b保健衛生 c指定薬物 |

| 4 | a販売 b保健衛生 c一般用医薬品 |

| 5 | a使用 b保健衛生 c一般用医薬品 |

【正解3】

この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの( a使用 )による( b保健衛生 )上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、( c指定薬物 )の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、( b保健衛生 )の向上を図ることを目的とする。

問 2 日本薬局方に関する記述のうち、正しいものの組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 収載されている医薬品の中には、一般用医薬品として販売されている、又は一般用医薬品の中に配合されているものは一切ない。 |

|---|---|

| b | 日本薬局方に収められている医薬品であって、その性状、品質が日本薬局方で定める基準に適合しないものは販売してはならない。 |

| c | 医薬品の規格・基準を定めたものであり、医薬品の試験方法については、定められていない。 |

| d | 日本薬局方に収められている物は、すべて医薬品である。 |

- 1(a、b)

- 2(a、c)

- 3(b、d)

- 4(c、d)

【正解3】

a×

収載されている医薬品の中には、一般用医薬品として販売されている、又は一般用医薬品の中に配合されているものも「少なくない」。

b○

c×

医薬品の規格・基準「及び標準的試験法等を定めたものである」。

d○

問 3 要指導医薬品に関する記述のうち、正しいものの組み合わせを1つ選びなさい。

| a | その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであり、効能効果の表現は通常、診断疾患名(例えば、胃炎、胃・十二指腸潰瘍等)で示されている。 |

|---|---|

| b | 医師の指示によって使用されることを目的として供給される医薬品である。 |

| c | その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることを必要とする。 |

| d | あらかじめ定められた用量に基づき、適正使用することによって効果を期待するものである。 |

- 1(a、b)

- 2(a、c)

- 3(b、d)

- 4(c、d)

【正解4】

a×

要指導医薬品の効能効果の表現は、「一般の生活者が判断できる症状(例えば、胃痛、胸やけ、むかつき、もたれ等)」で示されている。

診断疾患名(例えば、胃炎、胃・十二指腸潰瘍等)で示されているのは、「医療用医薬品」である。

b×

要指導医薬品は、「薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされている」医薬品である。

医師の指示によって使用されることを目的として供給される医薬品は、「医療用医薬品」である。

c○

d○

問 4 毒薬及び劇薬に関する記述のうち、正しいものの組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 店舗管理者が薬剤師以外である場合、店舗販売業者は、劇薬を開封して販売してはならない。 |

|---|---|

| b | 毒薬又は劇薬は、14歳以上の者であっても交付が禁止される場合がある。 |

| c | 一般用医薬品には、毒薬に該当するものはないが、劇薬に該当するものはある。 |

| d | 劇薬を一般の生活者に対して販売する際、譲受人から交付を受ける文書には、当該医薬品の使用期間の記載が必要である。 |

- 1(a、b)

- 2(a、c)

- 3(b、d)

- 4(c、d)

【正解1】

a○

b○

c×

毒薬又は劇薬は、要指導医薬品に該当することはあるが、現在のところ、「毒薬又は劇薬で、一般用医薬品のものはない」。

d×

使用期間の記載は「不要」である。

記載が必要な事項は、以下の通りである。

・品名

・数量

・使用目的

・譲渡年月日

・譲受人の氏名、住所及び職業

問 5 生物由来製品に関する記述のうち、正しいものの組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 人に由来するものを原料又は材料として製造されるものはない。 |

|---|---|

| b | 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器が指定の対象となる。 |

| c | 製品の使用によるアレルギーの発生リスクに着目して指定されている。 |

| d | 保健衛生上特別の注意を要するものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する。 |

- 1(a、b)

- 2(a、c)

- 3(b、d)

- 4(c、d)

【正解3】

a×

人に由来するものを原料又は材料として製造されるものが「ある」。

b○

c×

製品の使用による「感染症」の発生リスクに着目して指定されている。

d○

生物由来製品は、法において次のように定義されている。

『人その他の生物(植物を除く。)に由来するものを原料又は材料として製造(小分けを含む。)をされる医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器のうち、保健衛生上特別の注意を要するものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの』

問 6 一般用医薬品のリスク区分に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 第一類医薬品、第二類医薬品又は第三類医薬品への分類については、安全性に関する新たな知見や副作用の発生状況等を踏まえ、適宜見直しが図られている。 |

|---|---|

| b | 第二類医薬品のうち、「特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの」を「指定第二類医薬品」としている。 |

| c | 一般用医薬品の成分又はその使用目的等に着目して指定されている。 |

| d | 第三類医薬品に分類されている医薬品について、日常生活に支障をきたす程度の副作用を生じるおそれがあることが明らかとなった場合には、第一類医薬品又は第二類医薬品に分類が変更されることがある。 |

| a b c d | |

| 1 | 正 正 誤 誤 |

| 2 | 誤 正 正 正 |

| 3 | 正 正 正 正 |

| 4 | 誤 誤 正 誤 |

| 5 | 正 誤 誤 誤 |

【正解3】

a○

b○

c○

d○

問 7 医薬品の直接の容器又は被包に記載されていなければならないものとして、正しいものの組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 適切な保存条件の下で3年を超えて性状及び品質が安定でない医薬品等、厚生労働大臣の指定する医薬品における使用の期限 |

|---|---|

| b | 製造番号又は製造記号 |

| c | 配置販売品目の一般用医薬品にあっては、「店舗専用」の文字 |

| d | 指定第二類医薬品にあっては、枠の中に「指定」の文字 |

- 1(a、b)

- 2(a、c)

- 3(b、d)

- 4(c、d)

【正解1】

a○

b○

c×

「配置販売品目以外」の一般用医薬品にあっては、『店舗専用』の文字

d×

指定第二類医薬品にあっては、枠の中に「2」の「数字」

問 8 医薬部外品に関する記述について、正しいものの組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 薬用化粧品類、薬用石けん、薬用歯みがき類は、医薬部外品である。 |

|---|---|

| b | 人の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことを目的とするものはない。 |

| c | かつては医薬品であったが、医薬部外品へ移行された製品群がある。 |

| d | 直接の容器又は直接の被包には、「部外」の文字の表示が義務付けられている。 |

- 1(a、b)

- 2(a、c)

- 3(b、d)

- 4(c、d)

【正解2】

a○

b×

人の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことを「目的として使用される物のうち、厚生労働大臣が指定するものがある」。

c○

d×

直接の容器又は直接の被包には、「医薬部外品」の文字の表示が義務付けられている。

問 9 以下のマークが表示されている食品として、正しいものを1つ選びなさい。

| 1 | 栄養機能食品 |

|---|---|

| 2 | 機能性表示食品 |

| 3 | 特定保健用食品 |

| 4 | 特別用途食品(特定保健用食品を除く。) |

| 5 | いわゆる健康食品 |

【正解4】

問 10 薬局に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 医薬品医療機器等法において、薬局は、「薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務並びに薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の業務を行う場所(その開設者が併せ行う医薬品の販売業に必要な場所を含む。)」と定義されている。 |

|---|---|

| b | 医療用医薬品の他、要指導医薬品及び一般用医薬品を取り扱うことができる。 |

| c | 健康サポート薬局とは、患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有する薬局をいう。 |

| d | 医師若しくは歯科医師又は薬剤師が診療又は調剤に従事する他の医療提供施設と連携し、薬剤の適正な使用の確保のために専門的な薬学的知見に基づく指導を実施するために必要な機能を有する薬局は、傷病の区分ごとに、その所在地の都道府県知事の認定を受けて地域連携薬局と称することができる。 |

| a b c d | |

| 1 | 誤 誤 正 正 |

| 2 | 正 正 誤 正 |

| 3 | 正 誤 誤 誤 |

| 4 | 正 正 正 誤 |

| 5 | 誤 正 正 正 |

【正解4】

a○

b○

c○

d×

記述は、「専門医療機関連携薬局」の内容である。

地域連携薬局は、次の通りである。

「医師若しくは歯科医師又は薬剤師が診療又は調剤に従事する他の医療提供施設と連携し、地域における薬剤及び医薬品の適正な使用の推進及び効率的な提供に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を実施するために一定の必要な機能を有する薬局は、その所在地の都道府県知事の認定を受けて地域連携薬局と称することができる。」

問 11 医薬品医療機器等法施行規則で規定している薬局の薬剤師不在時間に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 薬剤師不在時間は、開店時間のうち、当該薬局において調剤に従事する薬剤師が当該薬局以外の場所においてその業務を行うため、やむを得ず、かつ、一時的に当該薬局に薬剤師が不在となる時間のことである。 |

|---|---|

| b | 薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令において、薬剤師不在時間内は、医薬品医療機器等法の規定による薬局の管理を行う薬剤師が、薬剤師不在時間内に当該薬局において勤務している従事者と連絡ができる体制を備えることとされている。 |

| c | 薬剤師不在時間内に限り、登録販売者でも第一類医薬品を販売することができる。 |

| d | 薬剤師不在時間内は、調剤室を閉鎖し、調剤に従事する薬剤師が不在のため調剤に応じることができない旨、当該薬局内外の見やすい場所に掲示しなければならない。 |

| a b c d | |

| 1 | 誤 誤 正 正 |

| 2 | 正 正 誤 正 |

| 3 | 正 誤 誤 誤 |

| 4 | 正 正 誤 誤 |

| 5 | 誤 正 正 正 |

【正解2】

a○

b○

c×

薬剤師不在時間内であっても、登録販売者が販売できる医薬品は「第二類医薬品又は第三類医薬品であり、第一類医薬品を販売することができない」。

d○

問 12 店舗販売業に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 薬剤師が従事していれば、調剤を行うことができる。 |

|---|---|

| b | 店舗管理者は、その店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が保健所設置市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。)の許可を受けた場合を除き、その店舗以外の場所で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事する者であってはならない。 |

| c | 店舗管理者が薬剤師である店舗販売業者は、その店舗に「薬局」の名称を付すことができる。 |

| d | 店舗管理者として、登録販売者が従事する場合、過去5年間のうち、登録販売者として業務に従事した期間が2年あることが必要であり、一般従事者としての従事期間は含まれない。 |

| a b c d | |

| 1 | 誤 誤 正 正 |

| 2 | 正 誤 正 正 |

| 3 | 誤 誤 誤 正 |

| 4 | 正 正 誤 誤 |

| 5 | 誤 正 誤 誤 |

【正解5】

a×

薬局と異なり、薬剤師が従事していても調剤を行うことは「できない」。

b○

c×

薬局として開設の許可を受けていないものについては、病院又は診療所の調剤所を除き、薬局の名称を「付してはならない」。

d×

登録販売者として業務に従事した期間と一般従事者としての従事期間が、過去5年間のうち「通算して」2年以上あること、又は、「通算して1年以上あり、毎年度受講する必要がある研修に加えて、店舗の管理及び法令遵守に関する追加的な研修を修了していること」が必要である。

問 13 配置販売業に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 一般用医薬品のうち経年変化が起こりにくいこと等の基準(配置販売品目基準(平成21年厚生労働省告示第26号))に適合するもの以外の医薬品を販売してはならない。 |

|---|---|

| b | 配置販売業者又はその配置員は、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない。 |

| c | 配置販売業者が、店舗による販売又は授与の方法で医薬品を販売等しようとする場合には、別途、薬局の開設又は店舗販売業の許可を受ける必要がある。 |

| d | 特定の購入者の求めに応じて医薬品の包装を開封して分割販売することができる。 |

| a b c d | |

| 1 | 正 誤 誤 誤 |

| 2 | 正 正 正 誤 |

| 3 | 正 正 誤 正 |

| 4 | 誤 正 正 正 |

| 5 | 誤 誤 正 正 |

【正解2】

a○

b○

c○

d×

配置販売業では、医薬品を開封して分割販売することは「禁止されている」。

問 14 店舗販売業者が店舗の見やすい位置に掲示板で掲示しなければならない事項の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 営業時間、営業時間外で相談できる時間及び営業時間外で医薬品の購入又は譲受けの申込みを受理する時間 |

|---|---|

| b | 取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分 |

| c | その店舗に勤務する薬剤師の薬剤師免許証又は登録販売者の販売従事登録証 |

| d | 店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明 |

| a b c d | |

| 1 | 誤 誤 正 正 |

| 2 | 正 正 誤 正 |

| 3 | 正 誤 誤 誤 |

| 4 | 正 正 正 誤 |

| 5 | 誤 正 誤 正 |

【正解2】

a○

b○

c×

勤務する薬剤師又は登録販売者の「別、その氏名及び担当業務」

d○

問 15 店舗販売業者が、医薬品を購入し、又は譲り受けたとき及び薬局開設者又は医薬品販売業者等に販売又は授与したときに書面に記載しなければならない(ただし、購入者等が常時取引関係にある場合を除く。)事項の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 購入等の年月日 |

|---|---|

| b | 購入者等の許可の区分 |

| c | 購入者等の氏名又は名称、住所又は所在地及び電話番号その他の連絡先 |

| d | 品名 |

| a b c d | |

| 1 | 正 誤 正 正 |

| 2 | 誤 誤 正 正 |

| 3 | 正 正 正 誤 |

| 4 | 誤 正 誤 正 |

| 5 | 正 正 誤 誤 |

【正解1】

a○

b×

購入者等の許可の区分は、「記載事項ではない」。

c○

d○

問 16 濫用のおそれがあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品(平成26年厚生労働省告示第252号)に該当する有効成分として、正しいものの組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 無水カフェイン |

|---|---|

| b | イブプロフェン |

| c | エフェドリン |

| d | コデイン |

- 1(a、b)

- 2(a、c)

- 3(b、d)

- 4(c、d)

【正解4】

a×

b×

c○

d○

厚生労働大臣が指定する医薬品は、次に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤とされている。

ⅰ)エフェドリン

ⅱ)コデイン

ⅲ)ジヒドロコデイン

ⅳ)ブロモバレリル尿素

ⅴ)プソイドエフェドリン

ⅵ)メチルエフェドリン

問 17 医薬品等適正広告基準に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 一般用医薬品は、医師による診断・治療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患(がん、糖尿病、心臓病等)について、自己治療が可能であるかの広告表現は認められない。 |

|---|---|

| b | 医薬関係者や医療機関が推薦している旨の広告については、仮に事実であったとしても原則として不適当とされている。 |

| c | 漢方処方製剤の効能効果は、配合されている構成生薬の作用を個別に挙げて説明することが適当である。 |

| d | 使用前後の写真は、効能効果を保証するために積極的に用いることが適当である。 |

| a b c d | |

| 1 | 正 正 誤 誤 |

| 2 | 誤 正 正 誤 |

| 3 | 誤 誤 正 正 |

| 4 | 誤 誤 誤 正 |

| 5 | 正 誤 誤 誤 |

【正解1】

a○

b○

c×

漢方処方製剤の効能効果は、配合されている個々の生薬成分が相互に作用しているため、それらの構成生薬の作用を個別に挙げて説明することは「不適当」である。

d×

使用前・使用後に関わらず図画・写真等を掲げる際には、「効能効果等の保証表現となるものは認められない」。

問 18 一般の生活者からの医薬品の苦情及び相談に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 生活者からの苦情等は、消費者団体等の民間団体にも寄せられることがあるが、これらの団体では生活者へのアドバイスは行ってはならないとされている。 |

|---|---|

| b | 独立行政法人国民生活センターは、寄せられた苦情等の内容から、薬事に関する法令への違反、不遵守につながる情報が見出された場合には、医薬品医療機器等法に基づき立入検査によって事実関係を確認のうえ、必要な指導、処分等を行っている。 |

| c | 消費者団体等の民間団体では、必要に応じて行政庁への通報や問題提起を行っている。 |

| d | 医薬品の販売関係の業界団体・職能団体においては、一般用医薬品の販売等に関する相談を受けつける窓口を、行政庁の許可を受けることなく設置してはならないとされている。 |

| a b c d | |

| 1 | 正 誤 誤 正 |

| 2 | 正 正 正 誤 |

| 3 | 誤 正 誤 誤 |

| 4 | 正 誤 正 正 |

| 5 | 誤 誤 正 誤 |

【正解5】

a×

生活者からの苦情等は、消費者団体等の民間団体にも寄せられることがあり、それらの団体では生活者へのアドバイスを「行っている」。

b×

記述は、「薬事監視員を任命している行政庁の薬務主管課、保健所、薬事監視事務所等」の内容である。

独立行政法人国民生活センターは、「生活者へのアドバイスのほか、必要に応じて行政庁への通報や問題提起を行っている」。

c○

d×

医薬品の販売関係の業界団体・職能団体においては、一般用医薬品の販売等に関する苦情を含めた様々な相談を購入者等から受けつける窓口を「設置し、業界内における自主的なチェックと自浄的是正を図る取り組みもなされている」。

問 19 化粧品の効能効果の範囲として、誤っているものを1つ選びなさい。

| 1 | 肌にツヤを与える |

|---|---|

| 2 | 口唇を滑らかにする |

| 3 | くせ毛、ちぢれ毛又はウェーブ毛髪をのばし、保つ |

| 4 | 乾燥による小ジワを目立たなくする |

| 5 | フケ、カユミを抑える |

【正解3】

毛髪に関する効能効果の範囲は、以下の通りである。

(1)頭皮、毛髪を清浄にする。 (2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。 (3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。 (4)毛髪にはり、こしを与える。 (5)頭皮、頭髪にうるおいを与える。 (6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。 (7)毛髪をしなやかにする。 (8)クシどおりをよくする。 (9)毛髪のつやを保つ。 (10)毛髪につやを与える。 (11)フケ、カユミがとれる。 (12)フケ、カユミを抑える。 (13)毛髪の水分、油分を補い保つ。 (14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。 (15)髪型を整え、保持する。 (16)毛髪の帯電を防止する。

問 20 次の記述は、栄養機能食品の栄養成分に関する栄養機能表示である。( )にあてはまる字句として、正しいものを1つ選びなさい。なお、( )内にはどちらも同じ字句が入る。

( )は、赤血球の形成を助ける栄養素です。

( )は、胎児の正常な発育に寄与する栄養素です。

| 1 | 亜鉛 |

|---|---|

| 2 | 銅 |

| 3 | 鉄 |

| 4 | 葉酸 |

【正解4】

1×

亜鉛は、「味覚を正常に保つのに必要な栄養素です」。

亜鉛は、「皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です」。

亜鉛は、「たんぱく質・核酸の代謝に関与して、健康の維持に役立つ栄養素です」。

2×

銅は、赤血球の形成を助ける栄養素です。

銅は、「多くの体内酵素の正常な働きと骨の形成を助ける栄養素です」。

3×

鉄は、「赤血球を作るのに必要な栄養素です」。

4○

第5章 医薬品の適正使用と安全対策

問 1 一般用医薬品(人体に直接使用しない検査薬を除く。)の添付文書に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 病気の予防・症状の改善につながる事項(いわゆる「養生訓」)は、症状の予防・改善につながる事項について一般の生活者に分かりやすく示すために、必ず記載しなければならない。 |

|---|---|

| b | 添付文書の内容は、医薬品の有効性・安全性等に係る新たな知見、使用に係る情報に基づき、3年に1回定期的に改訂がなされる。 |

| c | 要指導医薬品の添付文書や製品表示に記載されている適正使用情報は、その適切な選択、適正な使用を図る上で特に重要であるため、医師、薬剤師、登録販売者等の専門家だけが理解できるような表現で記載されている。 |

| d | 副作用については、まず、まれに発生する重篤な副作用について副作用名ごとに症状が記載され、そのあとに続けて、一般的な副作用について関係部位別に症状が記載されている。 |

| a b c d | |

| 1 | 正 誤 正 誤 |

| 2 | 誤 誤 誤 誤 |

| 3 | 正 正 誤 正 |

| 4 | 誤 誤 誤 正 |

| 5 | 正 正 正 正 |

【正解2】

a×

病気の予防・症状の改善につながる事項(いわゆる「養生訓」)は、「必須記載ではない」。

b×

医薬品の有効性・安全性等に係る新たな知見、使用に係る情報に基づき、「必要に応じて随時」改訂がなされている。

c×

添付文書や製品表示に記載されている適正使用情報は、「一般の生活者に理解しやすい平易」な表現で記載されている。

d×

副作用については、まず「一般的な副作用について関係部位別」に症状が記載され、そのあとに続けて、「まれに発生する重篤な副作用について副作用名ごと」に症状が記載されている。

問 2 一般用医薬品(人体に直接使用しない検査薬を除く。)の添付文書に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 重篤な副作用として、ショック(アナフィラキシー)や喘息等が掲げられている医薬品では、「本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人は注意して使用すること」と記載されている。 |

|---|---|

| b | 「次の人は使用(服用)しないこと」の項には、基礎疾患、年齢、妊娠の可能性の有無等からみて重篤な副作用を生じる危険性が特に高いため、使用を避けるべき人について、生活者が自らの判断で認識できるよう記載することとされている。 |

| c | 添加物については、その名称および分量をすべて記載しなければならない。 |

| d | 消費者相談窓口として、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の担当部門の電話番号、受付時間等を記載しなければならない。 |

| a b c d | |

| 1 | 正 正 誤 正 |

| 2 | 誤 誤 正 正 |

| 3 | 誤 正 誤 誤 |

| 4 | 誤 誤 正 誤 |

| 5 | 正 正 正 誤 |

【正解3】

a×

重篤な副作用として、ショック(アナフィラキシー)や喘息等が掲げられている医薬品では、「アレルギーの既往歴がある人等は使用しないこと」と記載されている。

b○

c×

添加物として配合されている成分については、現在のところ、製薬企業界の自主申し合わせに基づいて、添付文書及び外箱への記載がなされている。「『香料』『pH 調整剤』『等張化剤』のように用途名で記載されているものもある」。

d×

消費者相談窓口として、「製造販売元の製薬企業において購入者等からの相談に応じるための窓口担当部門の名称」、電話番号、受付時間等が記載されている。

問 3 一般用医薬品(人体に直接使用しない検査薬を除く。)の添付文書に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 令和3年8月1日から、紙の添付文書の同梱を廃止し、注意事項等情報は電子的な方法により提供されることになった。 |

|---|---|

| b | 尿や便が着色することがある旨の注意が記載される場合がある。 |

| c | 作用機序の記載が義務づけられている。 |

| d | リスク区分の記載は、省略されることがある。 |

| a b c d | |

| 1 | 正 正 誤 誤 |

| 2 | 正 誤 誤 正 |

| 3 | 誤 正 誤 誤 |

| 4 | 誤 誤 正 誤 |

| 5 | 正 誤 正 正 |

【正解3】

a×

記述は、「医療用医薬品」の内容である。

「一般用医薬品等の消費者が直接購入する製品は、使用時に添付文書情報の内容を直ちに確認できる状態を確保する必要があるため、引き続き紙の添付文書が同梱される」。

b○

c×

作用機序の記載は義務づけられて「いない」。

d×

リスク区分の記載が省略されることは「ない」。

問 4 一般用医薬品の使用期限の表示に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 購入者から医薬品が開封されてからどの程度の期間品質が保持されるか質問があった場合、「使用期限」が表示されていれば、表示されている「使用期限」を答えればよい。 |

|---|---|

| b | 配置販売される医薬品では、「配置期限」として記載される場合がある。 |

| c | すべての一般用医薬品について、使用期限の法的な表示義務がある。 |

| a b c | |

| 1 | 誤 正 誤 |

| 2 | 誤 正 正 |

| 3 | 正 誤 正 |

| 4 | 正 正 誤 |

| 5 | 正 誤 誤 |

【正解1】

a×

購入後、開封されてからどの程度の期間品質が保持されるかについては、「医薬品それぞれの包装形態や個々の使用状況、保管状況等によるので、購入者等から質問等がなされたときには、それらを踏まえて適切な説明がなされる必要がある」。

b○

c×

流通管理等の便宜上、外箱等に記載されるのが通常となっているが、「適切な保存条件の下で製造後3年を超えて性状及び品質が安定であることが確認されている医薬品において法的な表示義務はない」。

問 5 一般用医薬品の保管及び取扱い上の注意に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 点眼薬では、複数の使用者間で使い回されると、万一、使用に際して薬液に細菌汚染があった場合に、別の使用者に感染のおそれがあるため、他の人と共用しないこととされている。 |

|---|---|

| b | 消毒用アルコールは、危険物に該当するため、その容器に消防法(昭和23年法律第186号)に基づく注意事項が表示されている。 |

| c | シロップ剤は、室温との急な温度差で変質するおそれがあるため、冷蔵庫内で保管をしてはならない。 |

| d | 医薬品は、適切な保管がなされないと化学変化や雑菌の繁殖を生じることがある。 |

| a b c d | |

| 1 | 正 誤 正 誤 |

| 2 | 正 誤 正 正 |

| 3 | 正 正 誤 正 |

| 4 | 誤 正 正 誤 |

| 5 | 誤 正 誤 誤 |

【正解3】

a○

b○

c×

シロップ剤は変質しやすいため、「開封後は冷蔵庫内に保管されるのが望ましい」とされている。

「錠剤、カプセル剤、散剤等」では、取り出したときに室温との急な温度差で「湿気を帯びる」おそれがあるため、冷蔵庫内での保管は不適当である。

d○

問 6 次のうち、薬局開設者等に義務付けられている医薬品の副作用等報告において、報告様式(医薬品安全性情報報告書)に記載する患者情報の項目として、誤っているものを1つ選びなさい。

| 1 | 性別 |

|---|---|

| 2 | 患者氏名 |

| 3 | 副作用等発現年齢 |

| 4 | 身長 |

| 5 | 既往歴 |

【正解2】

患者氏名ではなく、「患者イニシャル」である。

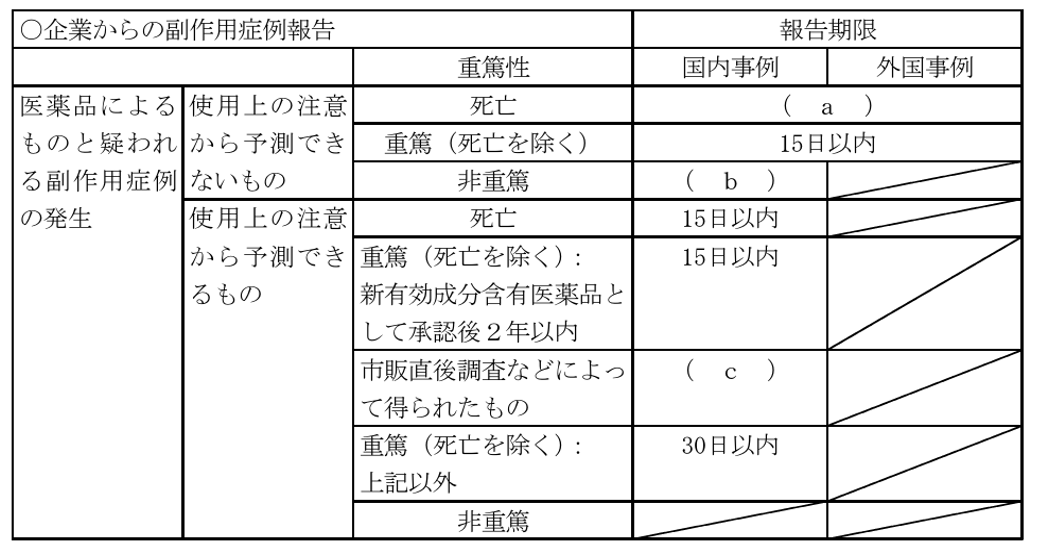

問 7 次の表は、企業からの副作用の報告に関するものである。( )にあてはまる字句として、正しいものの組み合わせを1つ選びなさい。

| 1 | a7日以内 b30日以内 c15日以内 |

|---|---|

| 2 | a7日以内 b定期報告 c30日以内 |

| 3 | a15日以内 b30日以内 c15日以内 |

| 4 | a15日以内 b定期報告 c15日以内 |

| 5 | a15日以内 b定期報告 c30日以内 |

【正解4】

問 8 医薬品副作用被害救済制度に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合について、医療費等の給付を行い、被害者の迅速な救済を図るものである。 |

|---|---|

| b | 副作用による疾病のため、入院治療が必要と認められるが、やむをえず自宅療養を行った場合は給付対象には含まれない。 |

| c | 給付請求は、副作用を治療した医療機関のみが行うことができる。 |

| d | 救済給付業務に必要な費用のうち、給付費については、その2分の1相当額は国庫補助により賄われている。 |

| a b c d | |

| 1 | 誤 正 正 誤 |

| 2 | 正 誤 正 誤 |

| 3 | 正 正 誤 正 |

| 4 | 誤 誤 誤 正 |

| 5 | 正 誤 誤 誤 |

【正解5】

a○

b×

必ずしも入院治療が行われた場合に限らず、入院治療が必要と認められる場合であって、やむをえず自宅療養を行った場合も給付対象に「含まれる」。

c×

給付請求は、「健康被害を受けた本人(又は家族)」が行う。

d×

記述は、「事務費」の内容である。

給付費については、「製造販売業者から年度ごとに納付される拠出金が充てられる」。

問 9 医薬品副作用被害救済制度における給付の種類と請求の期限の組み合わせについて、正しいものの組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 遺族一時金 ― 請求期限なし |

|---|---|

| b | 葬祭料 ― 葬祭が終わってから5年以内 |

| c | 障害児養育年金 ― 請求期限なし |

| d | 医療費 ― 医療費の支給の対象となる費用の支払いが行われたときから5年以内 |

- 1(a、b)

- 2(a、c)

- 3(b、d)

- 4(c、d)

【正解4】

a×

遺族一時金 ―「死亡のときから5年以内」

b×

葬祭料 ―「死亡のとき」から5年以内

c○

d○

問 10 次のうち、独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページに掲載されている情報として、誤っているものを1つ選びなさい。

| 1 | 厚生労働省が製造販売業者に指示した「使用上の注意」の改訂情報 |

|---|---|

| 2 | 患者向医薬品ガイド |

| 3 | 一般用医薬品・要指導医薬品の添付文書情報 |

| 4 | 医薬品の生産量、生産額 |

| 5 | 医薬品等の製品回収に関する情報 |

【正解4】

ホームページに掲載されている情報は、「医薬品・医療機器等安全性情報」のほか、以下の通りである。

○ 厚生労働省が製造販売業者等に指示した緊急安全性情報、「使用上の注意」の改訂情報

○ 製造販売業者等や医療機関等から報告された、医薬品による副作用が疑われる症例情報

○ 医薬品の承認情報

○ 医薬品等の製品回収に関する情報

○ 一般用医薬品・要指導医薬品の添付文書情報

○ 患者向医薬品ガイド

○ その他、厚生労働省が医薬品等の安全性について発表した資料

問 11 医薬品等に係る安全性情報等に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 医薬品・医療機器等安全性情報の内容として、重要な副作用等に関する使用上の注意を改訂した場合は、改訂の根拠となった症例の概要も紹介されている。 |

|---|---|

| b | 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が配信する医薬品医療機器情報配信サービス(PMDAメディナビ)は、医薬関係者のみが利用可能である。 |

| c | 安全性速報は、A4サイズの青色地の印刷物で、ブルーレターとも呼ばれる。 |

| d | 医薬品の製造販売業者等は、医薬品の有効性及び安全性に関する事項その他医薬品の適正な使用のために必要な情報を収集し、検討するとともに、薬局開設者等に対して、提供するよう努めなければならないが、薬局等に従事する薬剤師や登録販売者は情報提供の対象となっていない。 |

| a b c d | |

| 1 | 誤 誤 正 正 |

| 2 | 正 誤 正 誤 |

| 3 | 誤 正 誤 誤 |

| 4 | 正 正 正 誤 |

| 5 | 正 正 誤 正 |

【正解2】

a○

b×

医薬品医療機器情報配信サービス(PMDAメディナビ)は、「誰でも」利用可能である。

c○

d×

薬局開設者、店舗販売業者、配置販売業者「及びそこに従事する薬剤師や登録販売者に対して」、情報提供するよう努めなければならないこととされている。

問 12 医薬品の適正使用及び薬物乱用防止のための啓発活動に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 医薬品の持つ特質及びその使用・取扱い等について正しい知識を広く生活者に浸透させることにより、保健衛生の維持向上に貢献することを目的とし、毎年10月17日~23日の1週間を「薬と健康の週間」として、自治体、関係団体等による広報活動やイベント等が実施されている。 |

|---|---|

| b | 「6・26国際麻薬乱用撲滅デー」を広く普及し、薬物乱用防止を一層推進するため、毎年6月20日~7月19日までの1ヶ月間、自治体、関係団体等により、「ダメ。ゼッタイ。」普及運動が実施されている。 |

| c | 要指導医薬品や一般用医薬品の乱用をきっかけに、違法な薬物の乱用につながることがある。 |

| d | 薬物乱用の危険性や医薬品の適正使用の重要性等に関する知識は、小中学生のうちから啓発することが重要である。 |

| a b c d | |

| 1 | 誤 正 正 正 |

| 2 | 正 正 正 正 |

| 3 | 誤 正 誤 誤 |

| 4 | 正 誤 正 誤 |

| 5 | 正 誤 誤 正 |

【正解2】

a○

b○

c○

d○

問 13 塩酸フェニルプロパノールアミン(PPA)含有医薬品に関する記述のうち、正しいものの組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 厚生労働省から代替成分としてプソイドエフェドリン塩酸塩(PSE)等への速やかな切替えの指示がなされた。 |

|---|---|

| b | 米国食品医薬品庁(FDA)から、米国内におけるPPA含有医薬品の自主的な販売中止が要請された。 |

| c | 2000年5月米国において、女性が糖質吸収抑制剤(日本での鼻炎用内服薬等における配合量よりも高用量)として使用した場合に、出血性脳卒中の発生リスクとの関連性が高いとの報告がなされた。 |

| d | 2003年に「塩酸フェニルプロパノールアミンを含有する医薬品による心臓病に係る安全対策について」という医薬品・医療機器等安全性情報が独立行政法人医薬品医療機器総合機構より出された。 |

- 1(a、b)

- 2(a、c)

- 3(b、d)

- 4(c、d)

【正解1】

a○

b○

c×

2000年5月米国において、女性が「食欲」抑制剤(日本での鼻炎用内服薬等における配合量よりも高用量)として使用した場合に、出血性脳卒中の発生リスクとの関連性が高いとの報告がなされた。

d×

2003年(平成 15年)に『塩酸フェニルプロパノールアミンを含有する医薬品による「脳出血」に係る安全対策について』という医薬品・医療機器等安全性情報が出された。(別表5-3)

問 14 医薬品PLセンターに関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 医薬品副作用被害救済制度の対象とならないケースのうち、製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合には、医薬品PLセンターへの相談が推奨される。 |

|---|---|

| b | 苦情を申し立てた消費者と製薬企業との交渉において、消費者の立場に立って仲介や調整・あっせんを行う。 |

| c | 平成26年11月の医薬品医療機器等法の施行に伴い、厚生労働省が開設した。 |

| d | 医薬品、医薬部外品及び化粧品に関する苦情の相談を受け付けている。 |

| a b c d | |

| 1 | 正 誤 誤 誤 |

| 2 | 誤 誤 誤 正 |

| 3 | 誤 正 正 正 |

| 4 | 正 誤 正 誤 |

| 5 | 正 正 誤 正 |

【正解1】

a○

b×

「公平・中立」な立場で申立ての相談を受け付け、交渉の仲介や調整・あっせんを行う。

c×

「平成7年7月のPL法の施行と同時に、日本製薬団体連合会」が開設した。

d×

「医薬品又は医薬部外品」に関する苦情の相談を受け付けている。

問 15 次のうち、ステロイド性抗炎症成分が配合された外用薬を化膿している患部に使用しないこととされている理由として、正しいものを1つ選びなさい。

| 1 | 皮膚刺激成分により、強い刺激や痛みを生じるおそれがあるため。 |

|---|---|

| 2 | 湿潤した患部に用いると、分泌液が貯留して症状を悪化させることがあるため。 |

| 3 | 感染の悪化が自覚されにくくなるおそれがあるため。 |

| 4 | 細菌等の感染に対する抵抗力を弱めて、感染を増悪させる可能性があるため。 |

【正解4】

ステロイド性抗炎症成分の好ましくない作用として、末梢組織の免疫機能を低下させる作用を示す。

問 16 一般用医薬品の添付文書における「使用上の注意」に関する記述のうち、正しいものの組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 抗ヒスタミン成分を主薬とする催眠鎮静薬(睡眠改善薬)は、医療機関において不眠症の治療を受けている場合には、その治療を妨げるおそれがあるため、不眠症の診断を受けた人は服用しないよう記載されている。 |

|---|---|

| b | ブチルスコポラミン臭化物は、喘息発作を誘発するおそれがあるため、喘息を起こしたことがある人は服用しないよう記載されている。 |

| c | 無水カフェインを主薬とする眠気防止薬は、カフェインが胃液の分泌を亢進し、症状を悪化させるおそれがあるため、胃酸過多の症状がある人は「服用しないこと」とされている。 |

| d | 麻子仁丸は、鎮静作用の増強が生じるおそれがあるため、「服用前後は飲酒しないこと」とされている。 |

- 1(a、b)

- 2(a、c)

- 3(b、d)

- 4(c、d)

【正解2】

a○

b×

記述は、「インドメタシン、フェルビナク、ケトプロフェン又はピロキシカムが配合された外用鎮痛消炎薬」の内容である。

ブチルスコポラミン臭化物は、「本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人」は服用しないよう記載されている。

c○

d×

記述は、「ブロモバレリル尿素又はアリルイソプロピルアセチル尿素が配合された解熱鎮痛薬、催眠鎮静薬、乗物酔い防止薬、抗ヒスタミン成分を主薬とする催眠鎮静薬」の内容である。

麻子仁丸は、「激しい腹痛を伴う下痢等の副作用が現れやすくなるため、他の瀉下薬を使用しないこと」とされている。

問 17 一般用医薬品の添付文書の「してはいけないこと」の項目中に、「服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと」と記載される主成分として、正しいものの組み合わせを1つ選びなさい。

| a | アルジオキサ |

|---|---|

| b | ブロモバレリル尿素 |

| c | アミノフィリン水和物 |

| d | ジフェンヒドラミン塩酸塩 |

- 1(a、b)

- 2(a、c)

- 3(b、d)

- 4(c、d)

【正解3】

a×

b○

ブロモバレリル尿素は、眠気等が懸念されるため、服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないことと記載される。

c×

d○

ジフェンヒドラミン塩酸塩は、眠気等が懸念されるため、服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないことと記載される。

問 18 一般用医薬品の添付文書の「してはいけないこと」の項目中に、含有する成分によらず、「長期連用しないこと」と記載される薬効群として、正しいものの組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 鼻炎用点鼻薬 |

|---|---|

| b | 鎮静薬 |

| c | ビタミン主薬製剤(いわゆるビタミン剤) |

| d | 胃腸薬 |

- 1(a、b)

- 2(a、c)

- 3(b、d)

- 4(c、d)

【正解1】

a○

鼻炎用点鼻薬は、二次充血、鼻づまり等を生じるおそれがあるため、長期連用しないことと記載される。

b○

鎮静薬は、一定期間又は一定回数使用しても症状の改善がみられない場合は、ほかに原因がある可能性があるため、長期連用しないことと記載される。

c×

d×

問 19 次の基礎疾患等のうち、グリセリンが配合された浣腸薬の添付文書等において、「相談すること」の項目中に「次の診断を受けた人」として記載することとされているものの正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

| a | 心臓病 |

|---|---|

| b | 腎臓病 |

| c | 貧血 |

| d | 糖尿病 |

| a b c d | |

| 1 | 正 誤 誤 誤 |

| 2 | 誤 誤 誤 正 |

| 3 | 誤 正 正 正 |

| 4 | 正 誤 正 誤 |

| 5 | 正 正 誤 正 |

【正解1】

a○

グリセリンが配合された浣腸薬は、排便直後に、急激な血圧低下等が現れることがあり、心臓病を悪化させるおそれがあるため、心臓病の診断を受けた人として記載することとされている。

b×

c×

d×

問 20 次の記述は、一般用医薬品の添付文書に関するものである。( )にあてはまる字句として正しいものの組み合わせを1つ選びなさい。

1日用量がグリチルリチン酸として( a )以上、又はカンゾウとして1g以上を含有する医薬品は、大量に使用すると( b )貯留、( c )排泄促進が起こり、むくみ(浮腫)等の症状が現れ、腎臓病を悪化させるおそれがあるため、腎臓病の診断を受けた人は、専門家に相談することとされている。

| 1 | a40 mg bカルシウム cカリウム |

|---|---|

| 2 | a80 mg bカリウム cナトリウム |

| 3 | a40 mg bナトリウム cカリウム |

| 4 | a40 mg bナトリウム cカルシウム |

| 5 | a80 mg bナトリウム cカリウム |

【正解3】

1日用量がグリチルリチン酸として( a40 mg )以上、又はカンゾウとして1g以上を含有する医薬品は、大量に使用すると( bナトリウム )貯留、( cカリウム )排泄促進が起こり、むくみ(浮腫)等の症状が現れ、腎臓病を悪化させるおそれがあるため、腎臓病の診断を受けた人は、専門家に相談することとされている。